目が覚めたら、白い陽炎の揺らめく空間に投げ出されてた。 目が覚めたら、白い陽炎の揺らめく空間に投げ出されてた。

「ここは?」

立ち上がり、歩こうとしたら自分の足首に鎖がついてた。

ぞっとした。

コツコツ、コツコツ。

靴音が近づいてくる音がした。ジャリ、と鎖を踏まれる感触が足枷に伝わってくる。

恐る恐る、振り返った。

鎖を踏みつけているのは皮の靴だった。そこから視線を上げていくと、自分より少し小柄の男が立っていた。

オレンジ色の髪だ。深緑色の目だ。そばかすの浮いた顔は、静かに暗い笑みを湛えていた。

「誰ですか? あなたは」

「夜喰い……ナイトメアとでも言っておいたほうが親切かな」

「夜……」

藍は目を若干細めた。たしかに、人だという気はしなかった。

「ナイトメア。たしか悪夢のことでしたね? ちっ」

「舌打ちが小鳥のさえずりにしか聞こえないな。もっと真剣にやったらどうだい」

言っている意味がわからない。心底感情を乗せろという意味だろうか。

夜喰いは藍の目をじっと見つめた。深い緑の目がすべて見透かすように暗澹とした狂喜に染まる。

「君が何もかも諦めた顔してたから連れてきたというのに。喜んだらどうだ?」

言っている意味がまったくつかめない。意図もつかめない。

しかしこの悪魔は自分をターゲットにして、そして藍に何かしようとしている。

「予知夢を見るその目が嫌いなんだっけ?」

ぐっと手が伸ばされた。思わず避けようとしたが、胸ぐらを掴まれる。

軽々と床に足がつかないくらい持ち上げられてしまった。

苦しいとは思わなかった。むしろゆらゆらと自分の体が振り子のように揺れるのを藍は冷静に観察していたくらいだ。

「目玉えぐってやろうか?」

ニヤァと夜喰いが笑う。

「お好きにどうぞ」

冷ややかな視線で藍はそう言った。

引き寄せられて、目の根本に指があてがわれた。ぐっと押し込まれて激痛が走った瞬間――意識が飛んだ。

そして朝だった。

藍は自分の目に触れた。眼帯を外したまぶたの奥には、いつものようにごろっとした眼球があった。

なんだ、夢か。そう思うにはいやに感触がリアルだった。

目の奥にじくじくとした痛みが残っている、ような気がした。

いつものように図書館で管理の仕事をしている合間も些細なタイミングで家より細い針がささったような痒さが目の裏に走り、あやうく本を落とすところだった。

藍は昨日の夢を思い出した。

オレンジ色の髪にそばかす、そしてあのくらいの身長の男はよくこの図書館で見かける。

ただし夜喰いは黒いスーツを着ていたが、こちらの世界にいるそいつは黄色いパーカー姿だし、第一よくカボチャをかぶっている。似ているが、他人の空似の可能性もあった。

藍はため息をつく。疑わしきは罰せよという言葉もあるが、罪を証明するのはいつでも疑った側にあるというのも事実だ。

つまり、結果が明らかになるまでは問い詰めることも対応することもできない。

今晩もあの夜喰いは夢に出てくるのだろうか。だとしたら憂鬱だ。

微睡む意識の中、足首にはこの前と同じ枷の感覚があった。

ああ、また同じ夢か。嫌になる。

耳ざわりな蛇の這うような音はなんだろうと思い視線をあげると、あの夜喰いが空中でどうやっているのか足を組んでいた。その手には藍から抉ったと思われる眼球。

それをぺろりぺろりと夜喰いは美味そうに舐めていた。

「ようこそ夢の中へ。現実に疲れた感想はどうだい」

まるで自分が現実を否定している理想主義者のような言い草だ。藍は鼻で笑った。

「あなたは僕に何の用なんです?」

「用事がないところに君は出かけたことがないのか。ふと気が向いて好きな女のところへ遊びにいったりとか」

「ありますよ。ええ……」

嫌になる。思考の端にノウェムが浮かんだ。

「今考えた女のところにはどれくらいの頻度で行くのかな?」

「……っ。彼女に手をだすのは許さない」

「威勢がいいね」

そこで一度会話は終わった。手をだすとも出さないとも言われず。

「手をだすな」

もう一度藍は釘をさした。

「対価は?」

夜喰いは涼やかに笑った。

「その女に手を出そうと私がしているとして、代わりに誰を差し出す? 君の大切ではない誰かか」

藍はそうだと言いかけた言葉を呑みこみ、目を伏せた。

夜喰いは舌の上で転がしていた眼球をまた指にのせた。それを藍に向き直ると、そっと穴のあいた片目に埋めた。

「綺麗にヴィジョンが見えますように」

「そりゃどうも」

「未来に絶望してるのか。それとも変わらない現実に絶望してるのか」

「あなたには関係のないことです」

薄ら笑いを浮かべている夜喰いと自分の境界にノイズがかかった。

目が覚めたらいつもの自室のベッドにいた。

嫌な夢だな。さっさとあいつも飽きればいいのに。

そう思ってベッドから出ようとした瞬間、すごい力でベッドに押し付けられた。

泥棒か何かかと思い見上げると、夜喰いに首を絞められているのがわかった。

手近にあったもので夜喰いを殴ろうとするも、目覚まし時計は夜喰いの体をすり抜けた。

(僕にだけ見えている……?)

喉がこもった酸素になり、肺が喘ぎだした。押し返そうとしても手は夜喰いの体をすり抜けて虚しく空中をかき乱すだけだ。

夜喰いの顔が狂喜に染まる。もうだめだと意識を手放した。

今度こそ、目が覚めたようだ。

厄介な夢だったと思い洗面台へ行く。歯を磨こうとして鏡と向き直り、パジャマの影から覗く自分の首に青いうっ血の跡があることに気づいた。

「最近の藍は元気ないね」

図書館の制服が首をガードしているタイプのものでよかった。

ルリハが作ってくれたおいなりさんを二人で食べている時、彼女にそう聞かれてもおかげでシラを切り通すことができた。

「私でできることがあったら何でも言ってね」

「そうですね。ルリハにそういうときは相談します」

ルリハになんとかできる問題だったらとっくに自分でなんとかしている。

ルリハになんとかできない問題でも、自分はなんとかしようとする。

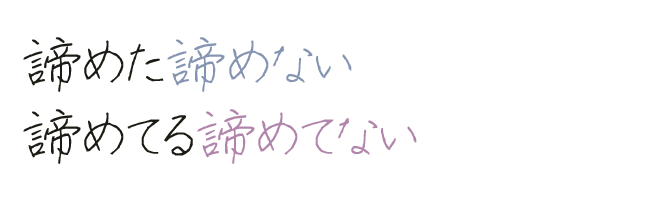

もう行動しないでふてくされるのは辞めたのだ。行動せずに絶望するのは辞めたのだ。

今の自分ならばルリハに陽のあたるところに連れだしてもらわなくてもなんとかできるはずだ。

なんともできなかったときに頼るでもいい。ひとまず自分でやるべきだ。

「さて、午後も仕事です」

そう言って藍は書庫のほうへと歩き出した。扉を開ける前に自分がいつの間にか自室に佇んでいることに気づいた。

「長い、長い、夢?」

とつとつと呟き、現状を確認した。鏡で自分の首を確かめるとそこには首を絞められた跡。

やっぱり翌日になっているわけじゃあないようだ。

制服を着て、もう一度図書館に向かう。

いつもの業務を続けて、お昼になるとルリハがやってきていっしょにおいなりを食べる。

そこでまた朝に逆戻りした。

藍は頭を抱えた。どうしたらこの夢から出られるのだろう。

悪さをしているのはあいつだ。

夜喰いは言っていた。現実から逃げたいのだろう、と。

「いいですよ。相手してやろうじゃないですか、何がなんでも元の世界に返してもらいますからね」

夜喰いと似ている人間といえばジミーだ。あいつを捕まえれば何か知っているかもしれない。

そう考えて業務も放り投げてジミーを探し始めた。そんな日に限ってジミーはどこにもいない。

環が探しに来て仕事場に連れ戻された。

そして12時の鐘……引き戻される。

ジミーはいない。となると、ジミーでない誰かが夜喰いなのか。

あいつのことだ、どこかで藍をあざ笑ってるのはわかっている。

じゃあ、どこで見張っているか、ということだが。

仕事を放り投げて探しに行くにしても環に見つかる前には見つけ出さなければいけない。

図書館の外ならば別だが、そうなると広大すぎてわからない。

一度目。仕事を押し付けられて抜け出せずにループ。

二度目。仕事を抜け出すも環に見つかり連れ戻される。

三度目。仕事は抜けられた。ジミーは見つからなかった。

四度目。図書館の外に出てみたものの、宛はなかった。

五度目。諦めようかと思った。

六度目……。

このまま一生同じところをぐるぐるするつもりだろうか。

これじゃ例え競馬で大勝ちしたとしても、次の日が来ることなくリセットされるだけの日々だ。

未来なんてこなければいいのに。そう思ったことが藍にもあった。

今はどうだろう。ふてぶてしい夜喰いの顔を想像すると腹が立ってくる。自分が何をしたというのだろう。何故だ。

「藍、どうしたの? そんな怖い顔して」

弁当をいっしょに食べていた瑠璃羽が唐突にそう言った。ここが夢の中ならば瑠璃羽に当たろうが問題ないのだろう。だけどそういうことをしたいとは思わなかった。たとえ夢の中であったとしても誰かを粗末に扱うことはしたくないと感じた。

「疲れてるだけです」

弁当にもってきたグレープフルーツを剥きながら藍はため息をつく。

「フルーツしか食べないと痩せるよ? 藍」

「肉が得意じゃないんですよ」

白い皮をやぶってみずみずしい果肉にしゃぶりつきつつ藍はそう言った。腹に溜まったとしてもどうせ時間がくれば朝に戻るのだろう。うんざりする。

藍は瑠璃羽の目の前に、グレープフルーツの皮と種を押しやった。

瑠璃羽はちょっとだけ顔を曇らせる。

「片付けろってこと? ちょっと、大人なんだから自分で皮の始末くらいしなさいよ」

そういうことじゃあない。

反論しようとした矢先、少しだけ沈黙して考える。

「グレープフルーツの種を欲しがらないルリハなんておかしいですね。いや、夜喰い」

ほんのカマのつもりだった。

これで瑠璃羽に寝ぼけてると叱られたところで、もうすぐ正午なのだから怖くもなんともなかった。

瑠璃羽の口が裂けるようにゆっくりと歪んだ。

「こんな食べカスでバレるとは思わなかったな」

瑠璃羽の顔で、瑠璃羽の口で、彼女のものではないしわがれた男の声がした。

「あなたの遊びに付き合うのはまっぴらゴメンだ。僕はあなたが言うように現実から逃げたいわけじゃあない。現実に返せ」

「おやおや……強気だね。お前の好きな女も、この親友も、そしてお前もいずれ死ぬということをお前は知っている。それに絶望していないとは言わせないが?」

藍は目を細めた。憎々しいとばかりに夜喰いを見つめる。

「ええ。だからなんだというのです? 彼女たちに手を出したらタダじゃすませませんよ」

「ゲームに対しての賞品がないのはアンフェアだな。よろしい、悪夢を抜けた対価として、君に関係のない人だけを苦しめると誓おう。それが君の望みならば」

まるで、自分は関係のない人たちに対しては冷酷のような言い草につい頭に血が上るのがわかった。

藍は何も言わずに夜喰いを睨みつけた。

夜喰いはそんな藍をせせら笑うような視線で見下ろしてきた。まるで瑠璃羽に見透かされているような気がして、こんなのは瑠璃羽なわけがないと自分に言い聞かせて、夜喰いがまるで藍の本性は冷酷だとばかりにつきつけた事実を否定した。

こんなのは自分じゃない。

だけど、半分そういう自分がいることも知っていた。

「なんだ、私が教えてやるまでもなく自分をよく知ってるじゃあないか。お前が救われないのは生きる課程を軽んじているからだよ。白城藍、残酷なことを罪だと思わないことだ」

「悪魔に諭されることなど僕には何もない。あなたが人質をとって僕を脅した――それに僕が冷淡な判断を下したからといってそれは僕の正体ではない。お前の罠だ」

夜喰いはまだそんなことを言う余裕があるのかと嘲笑を浮かべた。

夢から目覚めて、藍は両手を顔の上にのばした。

くしゃっと握り、手放す。

いつもどおり感覚のある指先、血の通った肌の色。

心臓にも手にも感謝できるのに、どうして自分は予知能力のある目にだけは感謝ができないのだろう。

――残酷なことを罪だと思わないことだ。

悪魔の言葉が脳裏をよぎり、思わず眉が寄ったのが自覚できた。

誰も助けられない。誰も助ける必要はない。

わかっていたって運命を受け入れるだけの自分が嫌いにならないわけがない。

助けられるかもしれない命に対して無視を続けていること、生きるかもしれない人の死ぬ未来を見続けること、全部うんざりしていた。

夢から覚めて思ったこと。

夜喰いが言うように自分は何もかも諦めているのだろうか。

そんなことはないと言いたかったが、それさえ正しいのかどうかわからなかった。

図書館でいつものように仕事をして、帰るときに暗い廊下でノウェムに会った。

藍が思わず視線をそむける。

ノウェムは首をかしげて

「私に目を合わせられない理由があるのかしら?」

と言った。視線をそちらにそっと向けると、ノウェムの優婉とした笑みがこちらを向いていた。

「たとえば僕が誰かを見殺しにしたとしたらどうします?」

「それは喩え話よね?」

確信をもってノウェムはそう言ってきた。

本当とも嘘とも言えなかったので沈黙を守ると、ノウェムはこう言った。

「私が許すと言っても藍さんは自分を許さないでしょう。私が許さないと言っても藍さんは自分を許さないでしょう。変わらない人に何かを言う意味って何なのかしら?」

ノウェムのそんなことが何になるのだという問いに藍は目を伏せて、ため息をついた。

「ノウェムは強いですね。強いばかりじゃ疲れませんか?」

「疲れない、とは言わないけれど。でもそういうあなたは弱い反応しか返せないことに疲れてる気がするわ」

答えられずにいるとノウェムは「なんてね」と呟いた。

「アイスクリームが食べたい」

「サイゼリヤでよければ近くにありますよ」

「サイゼリヤで満足すると思ってるの?」

「ピスタチオのジェラート美味しいのに」

ノウェムが「本当?」と首をかしげてくる。

この人の笑顔を守りたい。それが他のすべてに立ち向かわない理由じゃだめだろうか。

藍の手に収めるためには世界はあまりに広大すぎた。

「サイゼリヤだったら安いわよね。藍さんの薄給でもパスタとピッツァとドリンクバーも飲めるわ。もちろんアイスクリームも」

「そうですね。僕はハンバーグにします」

隣をいっしょに歩くノウェムはここにメニューもないのに、何を食べようか考えているように見えた。

眼帯を外せば彼女の未来が当然のように見えるのだろう。

「ねえ、白ぶどうジュースとオレンジジュース混ぜたら美味しいかしら?」

「僕はウーロン茶と白ブドウジュースが美味しいとおもいます」

「嫌よ、絶対まずいもの」

わかってるだろう。藍はお金持ちではないし、非力だし、本の知識以外詳しいものはない。おまけに君のために悪魔と余計な約束までしてしまったと思うような恩着せがましい男でもある。その対価を要求できない弱虫でもある。ウーロン茶と白ぶどうジュースを混ぜちゃう悪趣味な男だ。

「サイゼリヤですから好きなだけ頼んでいいですよ」

それでも、手の届く範囲のものを守る意味を見出したんだ――。

藍の言葉に笑顔をつくるノウェムを見て、藍も穏やかに微笑んだ。

TOP |