深い海の中を魚が泳いでいる。

見あげれば遥か高いところに太陽が、水面の向こうにゆらゆらとしていた。

アシータはまったりとした浮遊感の中で自分が呼吸できることを不思議に思わなかった。

それどころか、このなまぬるい海水の感覚を楽しみさえしていた。

「 」

耳の奥に直接届く囁きに振り返るも、誰もいない。

「私は人魚になったの?」

「君がそう望むならね」

唇からこぽりと泡が洩れる。

囁きかける声の主――それを男だと直感的にアシータは感じたが、その男がアシータにこう言った。

「君は魚のようにどこまでも遠くまで泳げるようになりたかった。違うかな?」

「鳥でもよかったわ」

「つまり学校ではないどこか遠くへってことだね。ここじゃないどこかへ行きたいと願った」

アシータはこくりと頷いた。

虹色の鱗を持った小さな魚の群れが目の前を泳いでいった。

群青の海の先に、きらきらと光る泡沫が見えて、アシータはそっちへ泳いでいく。

泡はアシータの手のひらの中ではじけると、小さな鍵へと変身した。

アシータは二本の足で水上へと泳ぎだした。光へ光へと。

海だと思ったものが水槽だったと気づいたのは、自分が顔を出したのが巨大な金魚鉢の縁だと知ったからだ。

「人間って、金魚のようなものね。世界を知っているつもりで宇宙の端の片鱗しか知らないのだから」

意味がわかっていたかも怪しいが、世界を知ったつもりになって呟いてみる。ぼさぼさの金髪は水でしめってしおらしくなっていた。

裸身のまま金魚鉢の縁に座り込む。

巨人の館のように大きな居間だった。つくりは古い洋館のようで、赤い壁紙が荘厳でほの暗かった。

しばらくどうしようかと思ったまま、髪の毛を手でしぼった。

先ほどの声の主が自分を導いてくれるのではないかと考え、手のひらにある小さな鍵を確かめた。

ここが昔見た物語の世界ならば、この鍵のサイズにあった扉が見つかるはずなのだ。

「ねえ、」

頭上を見上げて、先ほどの声に話しかけてみる。

「なんだい?」

「これからどうすればいいの?」

「どうしたい? 君の望みどおり遠くへ連れてきたよ。君の望むようにしてあげよう」

「私、あなたに会いたい。あなたはだぁれ?」

その言葉と同時に視界が暗くなった。上から大きな手のひらが降ってきて、アシータの裸身をつかみあげた。

巨人が帰ってきたのかと思ったくらいだ。

赤毛の男の鋭い眼光に睨まれ、アシータは身構えた。これが夢でないとしたら……殺されるかもしれない。

巨人はむんずと掴んだ手でアシータを傷つけないように握ったまま居間を出て廊下を歩いて行く。

裸のまま握りしめられて情けないばかりに身を強ばらせていた。

巨人はある部屋の扉を開けると、その中に入りベッドへとアシータを投げ出した。

「 」

ビリビリとした命令形の発音のあと、小さかった四肢がぐいんとベッドと釣り合いのとれるサイズになった。

どすん、と尻から着地して、アシータは目の前の男を見上げる。

「服を着なさい。アシータ=ユーラ」

偉そうな男だと感じたが、それよりもその声色が人間のものでなさそうなことと、耳の奥に聞こえていた男の声と同じ波長のような気がして、ぼんやりと見上げていた。

「もう一度言うが、わたしは子供であれ女の裸を見ていて手も出さない紳士ではない」

「服ってどれ?」

「望みなさい。好みのものを与えよう」

「体を締め付けない、やわらかい素材のものがいい」

次の瞬間は、手にふんわりとしたガーゼのネグリジェが落ちてきた。それに袖を通し、ベッドに足を投げ出す。

小さな足の指をグーパーしてみた。白いガーゼのネグリジェから覗いた足は、自分で思っていたよりずっと子供っぽかった。

「ねえ、あなたの名前は?」

「夜喰い」

「夜を食べるの?」

「そうだよ」

「お腹が空かない? 夜も絶望も悲歎も、それは空虚な味だわ」

夜喰いは唇をはにかませて、穏やかに笑った。

「君はパンを食べるのは空虚だと思うか? イヌイットが生肉しか食べられないことを空虚だと思うか?」

「いいえ」

「ならばこのわたしが夜を食べることは滋味であり、アシータに菓子を与えることは慈悲だろう。違うかな」

そのとおりかもしれない。何か違和感はあったが、とりあえずこくりと頷いた。

夜喰いは貴族のような仕立てのいいシャツとボトム以外身につけていない。くだけた格好はアシータにこっそり読んだ大人の物語にあった濡れ場の想像を掻き立てた。魔物に攫われて、これからどうされるのか、不安と期待が入り混じった。

夜喰いの緑色の双眸は今にもアシータを食らおうとギラギラと陰燦と輝いているように見えた。

ネグリジェを握る手に力がこもった。

「わたしは子供を痛めつけるのは正分ではないよ。アシータ」

夜喰いの思考力を奪うような声に、視界がかすむ気がした。

「でも私は、傷つけ傷つきたいの」

「成る程。どうしてだろう?」

「人が私を傷つけることを許可するわ。その人たちが傷つかないのはおかしいわ。傷つけた私が無傷なのは許せない」

「複雑なのだね」

「シンプルよ」

アシータの言葉に夜喰いはおかしそうに笑った。

「賢い女性は好きだ」

「私は子供よ」

「わたしは子供か女性かという区切りは自分にとって好ましい分別を用いる」

「意味がわからないわ。つまり私はあなたにとって恋の対象ということ?」

「非常に近いが……少しだけ違うな。私は恋している女性が居る。しかしその女性との間に子供を授かるのは難しそうでね、現在家督を継いでいる姉君は執務に差し障りのある出産を嫌っている。君には難しいかもしれないが、わたしは将来的に偽りの誓いでも花嫁を貰わなければいけない」

「そう。それが私ってことなの?」

「あくまで候補の一人だね。顔ぐらい見ておきたいし、知っておきたいと思っただけだよ」

夜喰いの言っていることが本当なのか嘘なのかアシータにはわからなかった。ただわかることは、夜喰いは花嫁を探していて、アシータはそれには少し幼すぎるということだった。

「何故、私を候補に選んだの?」

「賢くて業が深いこと、そして魂が美しいことだ」

「そう」

アシータは自分が思いの外気に入られてることを知り、少しだけ怖気づいた。乾いた唇をひっそりと唾で濡らして落ち着こうとした。

「私、ずっと攫われたままなの?」

「今日は顔合わせだけだ。それにまだ決めたわけではない。君はまだ恋さえしたことがないのだから。だからちゃんと元のところへ返すよ。安心した?」

「そう……」

「がっかりした?」

「ちょっとだけ」

アシータはベッドのへりのところでずっとこちらを見下ろしている夜喰いに少しだけ親しみのような、怖れのような感情が広がった。

そのタイミングで、夜喰いは彼女の隣に腰掛けた。ベッドが軋み、このまま隣に座ってお話をするだけで済むのだろうかという気持ちになった。

「あなたは悪魔なのね?」

「そうだよ」

「私に悪魔の花嫁になれって言ってるのね?」

「そうは言ってない。子供を産んでくれと言ってるだけだ」

「私はまだ12歳なんだけど」

「もちろんだとも。大人になってからだ」

「あと6年は最低でもかかるわ」

「瞬きと変わらぬ時間だな」

「ねえ。あなたどれくらい生きているの?」

「君の年齢に一桁足して5倍したくらいかな」

「私、あなたより早く死ぬのね」

「君はそれでも70年は生きるだろう」

「あなたは死にたいのね。夜喰いさん」

「賢い女性は好きだな」

もう一度、何故自分が候補に選ばれたのかと聞きたかった。

何度も賢いと褒めてくれるところをみると、そこが一番の気に入られた原因のような気がした。

「往ねと言われたらわたしは君を送り届けてもう二度と君の夢にはお邪魔しない」

「私にNOと言わせない自信があるのね」

「違うよ。YESと言うと思ってるだけだ」

「ええ、そうね。6年後なら考えてもいいわ」

とりあえず保留にしよう。そう思ってそう口にした。

夜喰いはごつごつした指を立てると、人差し指でアシータの胸のあたりを指さした。

「約束しよう。18歳の誕生日までにわたしが君より適切な女性を見つけていなかったら、そして君が恋をしていなかったら、そのとき君を迎えに行くとしよう。愛しはしないが、大切にすると誓おう」

「まるで人形のようね。着飾られて陳列されるだけなのね」

「悪魔らしいだろう? 人間味がなくて」

その瞬間、胸に激痛が走った。

焼け付く熱さに感覚に頭が真っ白になる。

「変な夢」

アシータは朝起きて枕に顔を埋めたままそう呟いた。

パジャマはいつもどおりだったし、ぼさぼさの頭も、起きた場所だっていつもどおりだ。

最後の記憶を思い出し、制服を着る前にパジャマのボタンを外して胸元を確認しようとした。

「嘘……」

白い肌には、小さな痣が浮いていた。

慌てて鏡の前へと走った。鏡で自分の痣をまじまじと確認する。

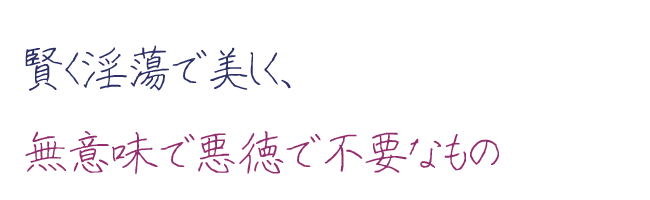

不完全な満月に似た楕円の痣と、その上に赤いミミズ腫れでこう書いてあった。

It's mine...

TOP |