蝶恋がオペラ座に入ったばかりの頃、とても人気のあったオペラ歌手がいた。彼女は歌が上手いだけでなく、気遣いもできれば人当たりもいい女性だった。蝶恋は彼女と歳が離れていたし、生きている階層も全然違ったため、特別声をかけてもらうことは少なかったが、彼女のことを好意的に見ていた。

ああはなれないだろう、と思いながら、ああなれたら……そう思えるような女性だったと思う。

彼女が辞めるきっかけになったのは、同僚たちの嫌がらせによるものだった。特にその女優たちが、彼女にひどいことをされたようには思えなかったのだが、ともかく聞こえるところで悪口を言う集団があった。蝶恋の悪口も当然言われたが、当然売れている彼女は悪口を言われ放題だった。

あるときその女性の、母親から譲ってもらったという大切な首飾りが消えたことがあった。

「あんな古臭い首飾り」

と馬鹿にするその女優たちが隠したか、捨てたかしたのは明らかだったが、特に証拠らしいものがあるわけじゃあない。

仕事を終えたあとも探している彼女を遠目に見ながら、蝶恋は家に帰る途中に質屋に寄った。オペラ座に一番近い質屋に、その首飾りはあった。

「売値はつかないと説明したんですがね」

捨て値で売っていった女の特徴を聞けば、たぶんあの女だろうと思う心当たりはあった。

蝶恋は今もまだ首飾りを探していた彼女に、その首飾りが質屋で見つかったことを知らせに行った。

彼女は感謝して、質屋でその首飾りを買い直した。幸い値段のつかないような代物だったため、買い直すのは容易だった。

蝶恋に感謝を言った彼女は、犯人について追求するつもりはないと言った。蝶恋もそのつもりがないならと、特に告げ口はしなかった。

翌日も、その次の日も、さらにその翌日も、蝶恋は質屋に首飾りを売った女優が、彼女のことを嗤い、悪口を聞こえるように言っているのを見たが、それでも蝶恋は何も言わなかった。自分にかかった火の粉以外に手を出していたら、この社会ではキリがないからだ。

蝶恋はその頃、まだ歌の練習をさせられている段階で、特に大きな仕事がもらえているわけではなかった。女優たちの準備を手伝ったり、教えてもらったり、台本をチェックしたりするだけだった。

性格のよい人気女優が辞めるスキャンダルはあっという間に有名になったが、オペラ座の人たちはどうして辞めることになったのか知っていたし、彼女はそんな理由を誰にも言わなかった。ただ「もう歌えない」とだけ説明して、申し訳なさそうにスポンサーたちに謝っていた。

そんなことを思い出したのは、今日彼女の残した台本が、部屋の隅から見つかったからだった。蝶恋は彼女のことが好きだったから、彼女がどういうふうに台本を使っていたのか、どんなメモをしていたのか気になった。

もう彼女に必要なものではないし、自分が見ても構わないだろうと、自分を正当化して開いた。

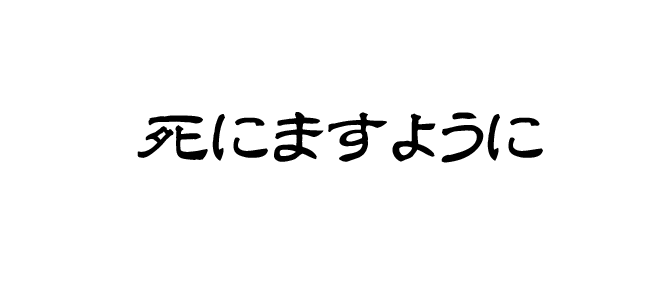

死にますように。

台本の行間に、どうでもよさそうにそう書いてあるページがあった。

抑揚もなく、地獄に落ちろとも、人間失格とも書かれず、理由も何も書いてないが、彼女の言葉はただ「死にますように」とだけ書いてあった。

蝶恋は普段から死ねと言うし、誰かが死んだところで自分のせいだと思うタイプじゃあなかったが、死という言葉をこんなに恐ろしいと感じたのは初めてだったかもしれない。

ただただ、相手が死ぬことを祈っていたのだろうと思った。そんな性格の悪い人ではなかったが、それでも呪いの言葉を吐くくらい許せないことがあったのだろう。

「死にますように」

蝶恋は口に出して呟いてみた。喉の裏側がぴりっと痛んだ。軽々しくつぶやける響きではなかった。

「死にますように」

そう願わずにはいられない気持ちを考えた。相手がただ死ぬことだけを願うような心境を。蝶恋には察することができても、想像が追いつかなかった。

そしてそれだけのことがあっても悪口を言わずに消えていった彼女が、今何をやっているのか、まだあの女優たちが死ぬことを望んでいるのかも気になった。気になったけれど、確かめることはできなかった。

「良い人って生きづらいよね……良い人って報酬しかないんだもの」

蝶恋はぽつりとそう呟く。いい人であろうとするのは、しんどい。

いじめっこ世にはばかるとはいうが、蝶恋がある程度、オペラ歌手としての地位を確立したあとも、その女優たちはオペラ座で仕事をしているし、歌が上手い彼女たちは辞めさせられる理由もない。

蝶恋もいつも彼女たちに文句を言われている。蝶恋も彼女たちに死ねと思っているが、それを口にしたところでお互い険悪になって終わるだけだろう。

どれだけの悪意のある言葉が雨あられと降りかかったところで全然痛くも痒くもないが、昨日見つけた、かつて好きだった人気女優の毒の吐露だけは、蝶恋の深くに鉛のように重くのしかかっていた。

ああなりたいと思っていた。今はどうだろう、ああなることがいいのかはわからない。

(了)