その日は久しぶりの休暇だった。オイルサーディンと水菜をサラダにして、近くのスーパーで買ってきた生パスタを茹でる。ソースはスタンダードにボロネーゼを作って、ざるにパスタを上げたときにチャイムが鳴った。

黒狸はエプロンで濡れた手を拭いて、玄関に向かう。どうせ勧誘か何かだろうと思った。

扉を開けて最初に飛び込んできたのは赤い髪の毛だった。目鼻立ちは自分の東洋の顔立ちと違い、もっと深く、最も窪んだところにある緑の双眸がこちらをまっすぐに見つめている。

「ネフリータ?」

たしかこの前までは灰色に染めていたはずだ。元の髪の色に近い色に戻してある彼女を見ると、ちいさなリータと呼ばれていた時代の彼女と面影が重なった。

「黒狸、中に入れて」

彼女の声はどこか切羽詰まっていた。もう帰る場所がないから拒絶しないでほしい、そんな響きの篭った声でそう言われて、部屋に入れないわけがなかった。

ネフリータは普段のようにサラシで胸を圧迫していなかった。きちんと女性らしい胸の膨らみが、シャツの上から確認できる。

ダイニングの椅子に腰掛けて、黒狸がパスタを食べ終わるのをネフリータは待っている。もちろん彼女の前にも同じパスタを置いているのだが、ネフリータは少しだけ食べて、ほとんど残した。

すべて食べ終わり、食器を片付けて、ネフリータの食べ残しをシンクに捨てる。その間もネフリータはどこともわからぬところを見つめて、じっと黒狸が作るきっかけを待っていた。「どうしたの?」と聞いてほしいのだろうなと黒狸は思った。

正直、すぐに聞くべきなのか少し時間を置くべきなのかは判断しかねた。でもいずれは聞かなければいけないのだろうと思った。そしていずれはギルドに帰してやるべきなのだろう、と。

「ネッフィー」

気をゆるめてやる必要があると思って、ブランデーを少しだけ注いでネフリータの前に置く。自分も少しだけオールドグラスに注いで口に運ぶ。

「飲めない? 少し緊張してるように見えたから注いだんだけど」

グラスに手をつけようとしなかったネフリータに飲むように促すと、ネフリータは口を開いた。

「ジュジュに……告白された」

なるほど、原因はジュリオにあるわけか。だからどうしたというのだろう、まさか付き合うべきかどうか自分に許可をとりにきたわけでもないだろうに。黒狸はグラスを傾けたまま、ちびちびとブランデーを飲みつつ続く言葉を待った。

「それで、あたし……一週間も看病してくれて、大切だって言ってくれて、好きって言ってくれたジュジュに酷いことした」

「酷いこと?」

「ジュジュはあたしのこと女だと思ってるって思ったら、すごく怖くて……」

激しく拒絶したんだろうなあ。そんな想像を黒狸はした。押し黙っていると、ネフリータは殺したような声で言った。

「女に戻れば良かったのかな」

たしかに女に戻ってくれればどんなにいいだろうと黒狸は思った。それを受け入れるまでにはもっとかかるか、一生かかるのかもしれない。

「してみたい、して?」

して、と言いながらネフリータの身体は小刻みに震えていた。そんな状態で何を言うやら、と思ってしまう。

「黒狸としたい」

「ジュリオは?」

当然やけっぱちなことぐらいわかっている。やけっぱちに付き合って女を抱く趣味はなかった。

「ジュジュは女の子の知り合いいっぱいいるもの。あたし上手じゃないし、乳首もナイフで削がれてるし、穴も裂けて変な形だし、見たらきっとグロテスクって思って嫌いになる」

「そうか」

黒狸ならば大丈夫だと思う理由はなんだろう、と思ってしまう。ただ単に、怖くない男というだけだろうか。

「あたしの身体にいいところなんてどこもない。あたしに魅力なんてない。あたし死んでるの、女としては死んだも同然なんだよ」

痛々しい言葉を聞いて何も答えられなかった。

「ネフリータは今も綺麗だよ」

「嘘つき! 黒狸はいつも嘘ばかり言う」

「嘘じゃあないよ」

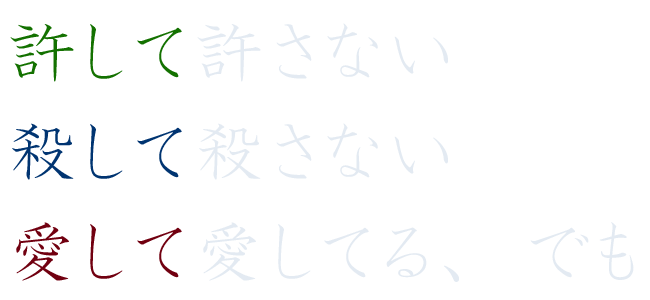

「もういいよ、殺して」

いきなり殺すに話が飛び、黒狸は思わず「は?」と聞き返す。

「もう死にたい! もう嫌だ、もう嫌だ、もう嫌だ」

頭を振り乱してネフリータは必死に嫌だと言い続けた。頭を抱え込むネフリータを撫でようとして、手をとめる。触れてはいけない気がした。

「黒狸、殺して」

「俺は殺したりしない」

「殺す価値もない?」

「そんな話じゃないし」

「殺されるなら黒狸がいい。犯されるなら黒狸がいい」

「ネフリータ」

少し苛立ちと悲しみを含んだ言葉で、咎めるように名前を呼んだ。

「殺して」

「いやだ」

「じゃあ、して」

「後悔する抱き方はしたくない」

「殺すか女にするか、どっちかにして。じゃなかったら、勝手に死ぬから」

勝手に死ねと言いたい気持ちを押し殺した。今言ったら、確実にネフリータは死を選ぶだろうと思ったからだ。それは望んでいなかったし、殺しては甘えであり、抱いては許してと言われているような気がしたのだ。

「わかったよ。シャワー浴びてこい」

諦めたようにそう言った。ネフリータの肩がびくりと反応する。

「自分で言ったんだからな? ネフリータ。こっちがその気になったところでやっぱり嫌だとか言うなよ?」

脅しというより呪いだった。これで殺すと死ぬは一時的に選択肢から消去だ。抱くという約束さえ時間稼ぎでしかない。ネフリータはAかBかという二択で黒狸がどっちかを選んでくれないことくらい知っているはずだ。それでも自分から取り付けた約束をあっさり破棄するとは冷静に考えが及んでいないようだった。

「バスルームへ行け。ネフリータ」

命令口調でもう一度そう言った。少し棘のある語調だったのが自分でもわかっている。

「行けよ」

有無を言わさぬ口調でもう一度指示。ネフリータは黒狸が許してくれないと思ったらしく、立ち上がってサニタリィのほうへと向かった。

ため息が洩れる。煙草を吸いたいが、吸ったらきっと冷静な判断が働かなくなりそうな気がしてよすことにした。

サニタリィからシャワーの音が聞こえ始めるのを耳で確認して、ブランデーの残りを呷る。酒も思考を鈍らせると思ったが、少し気がふれてないと自己嫌悪に陥りそうだった。

何故、こうなる前にネフリータの傷に向きあってやらなかったのだろう。あの事件のあと、一番近くにいたのは自分だというのに。

ぼろぼろの着の身着のままの格好で久しぶりに現れたかと思ったら、触ることもしゃべることもせずにおどおどと黒狸の前をつきまとい、近づけば逃げて、触れようとすれば怯えて、だけどずっと側から離れなかったネフリータのSOSを中途半端に無視したかつての自分に腹が立ってきた。

「ここにいていいかな?」と泣きながら言った彼女を側に置くと決めたのは自分だった。手を出さないと決めたのも自分だった。あっさりそんな誓いはひっくり返す自分がいた。あの時女になりはじめていたネフリータを抱きたいと思った黒狸がいた。拒絶されて二度と帰ってくるなと思った自分もいた。そして今、大切な親友に告白されて、彼を傷つけて最悪の形で逃げ帰ってきたネフリータに優しくしなかった。

「抱いてやるから帰れ」と言ったようなものだった。黒狸はそんな自分の、どこまでもネフリータを直視できない意気地のなさに腹立たしさを感じた。ジュリオはちゃんと向きあって、告白して、そして拒絶されたというのに、何もせずに手に入れて、責任もとらずに捨てようというのだから。

遮光カーテンを閉めきって、部屋を暗くしてやったのはせめてもの恐怖緩和を狙ったものだった。蹴られるのも覚悟だった。自分もネフリータも絶対に気持ちよくないと分かっていた。どんなに優しくしてもどっちも痛いだろうことも、心はもっと痛いということも。

自分は思い切り嫌われるべきなのだ。ネフリータは気づかなければいけない、優しかったのは黒狸じゃなく、ジュリオだということに。黒狸は碌でもない男だったのだと、馬鹿なネフリータは気づかなくてはいけない。幸せはここには存在しないと身体と心で理解させてやらなきゃいけない。

ふと自分の格好を見た。今日は誰とも会うつもりがなかったので上は仕事用のカッターシャツ、下はジーンズというとてもてきとうな格好だった。脱ぎやすいのはいいが、これはこれでなんだか間抜けな自分に似合いすぎてて嫌だった。

煙草を手にもっているわけでもないのに、口唇に指を煙草を吸うような形でもっていった。たぶん自分を落ち着かせるための動作だったのだろうと冷静な部分があとから考える。

自分が腰掛けているベッドのブランケットが動く気配がした。そのあと背後のスプリングが軋む。すぐに振り返るべきか考えたが、振り返らずにシャツのボタンを外して服を脱いだ。一糸纏わぬ姿になってからベッドの中に潜った。

ネフリータの上に覆いかぶさるように腕をベッドにつき、彼女を見下ろす。

すでに恐怖でガチガチじゃあないか。キスをしても指をいれても噛み付かれそうだと思った。

しばらく彼女の身体を見下ろしていた。乳房はたしかに片方切り落とされていた。傷はふさがったとはいえ、普段見る女の膨らみとは違う雰囲気に見えた。たぶん、かつて身体の至るところに傷があったのだろうと思った。ほとんど治った今も、塞がらなかったであろう跡がいくつも残っている。

(本来ならば抱く以前にやるべきことがありすぎて)

しかしそう胸中呟くも、何もかもが再会したときから手遅れすぎて、今はさらに手遅れで、もうこの治らぬ傷をどうすればいいかといえば、治らぬということを受け入れさせて、それでも自分が女であることを棄てたところで男になれるわけでも、女以外になれるわけでもないことを理解させるしかないのだろう。要は色々諦めさせなければいけない。

色々と暗雲たちこめる感情に蓋をして、さてどうやってネフリータに接するかを考えた。

このまま抱いてもいいのかもしれない。ひどい抱き方をすれば、そうしたら黒狸に失望して二度とここには帰ってこないだろう。いちおう決着のついた形におさまる。

ここで寸止めして、ネフリータが本当はどうしたかったのか、気持ちを聞いてもいいかもしれない。優しくすれば前のように黒狸を慕ってくれるんじゃあないだろうかとも思った。

とりあえずどういう反応になるかを確かめる目的で、ネフリータの首に軽く噛み付いてみる。動脈の位置に噛み付き、吸い付き、どう反応するかを観察した。音を立てて首筋から唇を離す。体温が上がった感じはしなかった。逆に青ざめたみたいに下がったように感じた。

「リータ」

小さく、昔の愛称で呼んでみる――

馬鹿な自分、馬鹿な自分、馬鹿な自分……。

自分を罵倒する言葉はひたすら馬鹿しかなかった。馬鹿で愚鈍でのろまな男だと思った。

紅龍会本部の鴉の部屋をノックする。鴉メンバーのほとんどはスパイ活動をしているが、その鴉のメンバーを監視するのが目的の男がいる。そいつならばきっと今日もこの部屋にいるはずだ。

扉が開き、赤毛の男が顔を覗かせた。

「おい、走ってきたのか? タヌキ野郎」

「祥黒狸」

「そうだった。黒狸だ」

「ニカ、力を貸してほしい」

少年は目をぱちくりとさせて、黒狸を睨み上げた。

「俺が忌まわしい記憶が見られること知ってる?」

じっと睨まれる。彼の精神が黒狸の脳内に侵入してくる。忌まわしい先ほどの記憶がフラッシュバックしてきた。

何もわかっちゃいないネフリータ。自分の言ってることがどれだけジュリオと自分を傷つけているかも、自分を傷つけているかもわかっちゃいない彼女を、それでも嫌われてしまおうと思って抱こうとした。

最低限すべる程度に濡れたらとっとと済ませてしまおうと思った。微塵の愛も感じさせてはいけないと思った。ジュリオがネフリータを幸せにできるかなんてわからなかったが、自分はネフリータを愛して守ることはできても、幸せにはできない。そして黒狸も幸せになれない。諦めて関係に終止符を打つのにはいい機会だった。それでどんなに自分が恨まれて呪われようと、ネフリータの世話を見ようと思ったのが自分ならば、最後に捨てるのも自分の仕事だと思った。ネフリータは自分を恨まなければいけない。黒狸を恨んで、復讐するように幸せな未来へと進まなければいけない。ネフリータが自責する要素を作ってはいけない。一切悪いのは黒狸で、カスな男だと思わせなければいけない。

女の身体のどこに気を遣えばよいと感じさせられるかは知っているつもりだった。逆にその気配りを全部やめてしまえば自分本位に動けることも知っていた。そういう性行為はだいたい女に負担と落胆しか与えない。それでいいと思った。

夢の終わりは、あまりにつまらない男だった。それでよいのだと。

黒狸の指はいたわるような動き方はしなかった。もしかつて、愛した少女を抱くことがあったら、男も悪い奴ばかりではないと思う抱き方をしようと決めていた。初恋の相手だと思って抱こうと思っていた。しかし実際にそのタイミングが来たのに、黒狸はネフリータを「モノ」だと自分に暗示をかけた。

(モノに恋をしちゃだめだ、モノに恋をしちゃだめだ)

愛しかったものをただの玩具だと思うのはあまりに残酷な作業だった。スイッチが入るまでに随分時間を要した。

フラッシュバックは最後、ネフリータの大絶叫で幕を下ろした。ネフリータが黒狸から得られるのは愛でも欲でもなく、かつて自分の心を殺した男たちと同じ眼差しと、暴力と、雄の象徴だけだと知ったとき、ネフリータは絶叫してそのまま意識を失った。

再生されたヴィジョンがもたらした反響が、耳と脳をぐらぐら揺らした。ニカも意識を切り離したようだ。

「リータねえちゃんに、何した?」

ニカは抑揚のない口調だったが、少し呆れと怒りを含んでいた。

「お前の力を貸してほしい」

「まず質問に答えろよ。リータねえちゃんは十歳のときからお前んところで寝泊まりしてて、ずっと面倒見てたんだろ? 何かあってお前をまた頼ってきて、それでこれか?」

「そうだよ」

黒狸は低い声で即答した。お前に何がわかるなんて言いたくはないが、何がわかるというのだ。

この無力さしか感じない、最大限の思いやりを発揮したところでこうなった自分の無神経さに、自分を刻みたい気持ちの、どれだけがわかるというのだ。

「だから俺じゃなく、お前の力が必要なんだよ。ニカ」

「よくわかんねえよ。俺のトラウマ抉る異能がどうリータねえちゃんに役立つって? まさかストリートチルドレン時代を知ってるから励ませとかそんなんじゃあないだろ?」

ニカは厚かましいとばかりに扉を閉めようとした。脚を挟み込んで扉が閉まるのを阻止すると、身体を割り込ませてこじ開ける。

「ニカの異能はトラウマを抉るもんじゃあない」

「だったら?」

「過去と対面する勇気だ。自分や他人から目をそらさないで見つめるための能力だ。今の俺とネフリータにはその異能がたまらなく必要なんだ。わかるか、ニカ。お前にしか出来ないし、お前が必要なんだ。どうすりゃ動いてくれる?」

ニカはじっと黒狸を見つめた。黒狸は心の底からニカが必要だと望んだ。ニカの異能の素晴らしさと可能性を信じた。こんなところで異能を使うなんて失礼極まりないとわかっていたが、手段は選ばなかった。信じたいものを信じさせる異能で信じさせられないならば、ニカの能力はトラウマを抉るだけのものだ。

「お前の異能は傷を克服させるためのものだ。だから助けてほしい」

先程家をたつとき、部屋の包丁および刃物の類は全部隠そうと思ったが、少し考えて家の外のゴミ箱にまとめて捨てた。必要になったとき買い直せばいいと思った。

そうして服を着替えて、ニカを迎えに行った。黒狸は自分の隣を歩く、仏頂面の少年を一瞥する。

「とてもすまない」

「なんで?」

「ストリートチルドレンとは関わりたくなかったって顔に書いてある」

「俺にしか出来ないんだろ?」

「うん、そう」

マンションのエレベーターのスイッチを押して、小さな箱に乗ってのぼっていく。ネフリータは起きているだろうか。起きて、黒狸がいないことに気づいたらどうなるだろうか。布やコードの類を始末するのを忘れたことを思い出して、気が急いた。首を吊ってないといいのだが。そんな最悪のパターンを思考していた。

「感謝してるよ、ニカ。ありがとう」

「礼は成功してからもらうことにする」

それは彼も成功を望んでいるというような含みにとれた。

鍵を開けて部屋に入り、ブランケットをかけてあるだけのネフリータをニカに見せた。

赤毛に戻っていて、放心した状態のまま寝ているネフリータはニカの昔の記憶を刺激したのかもしれない。彼の顔が少しだけ曇り、何かを決意するような視線になるのをじっと見ていた。

「方法は?」

「異能と異能を二回掛けで使う」

「というと?」

「ネフリータのあの記憶に潜る。彼女が傷を受け入れることができるようになるまでずっと深く」

「あんたの異能で何をするんだ?」

「俺の異能はくだらないもんだが、異能があろうがなかろうが、信じたいものを俺が信じて、選択したい未来を選択させるだけだ」

「あんたの異能の正体については聞くなってか? 公平じゃないな。まあいいけど」

ニカは近くにあった椅子を引き寄せて、ネフリータの寝ているベッドに向かって腰掛けた。

「言っとくけど、俺はトラウマを克服するのにこの異能を使ったことはない。失敗する可能性も高い」

「いい経験になるよ。成功は自信につながる」

「失敗したら?」

「成功させる」

「精神力もつのか? 俺とあんた、リータねえちゃん」

「俺はもつよ。きっとニカも平気だ」

「リータねえちゃんは危ないかもな」

「そうだな」

だけどやるしかない。このまま精神崩壊したまま放置しておくわけにもいかないのだから。

意識が現実から切り離された。ニカの異能に自分の異能の波長を合わせる。以前一度試しておいたのがこんなところで役立つとは思わなかった。

そうして、あの夜と思しき記憶まで深く深く潜った。

「潜ってどうする? 記憶の中でリータねえちゃんを助けたところで現実は変わんねえぞ」

「何があったかは見る必要がある」

「再生させればリータねえちゃんの身体に負担がかかる」

「何が一番、ネフリータは向い合って辛いと思う?」

「痛かったこと、強姦されたことじゃねーの?」

「違うと思う」

輪姦されて殺されかけたのが最大の辛い記憶ならば、とっくの昔に自分に弱音を吐いてるはずだ。そしたらセラピーを受けさせるチャンスはあったはずなのだ。ずっと抑圧されてきた原因があるはずだ。

「誰か、ネフリータに何か言ったんだよ。『お前が悪い』って。これは当然の結果だと」

それがストリートチルドレンの誰かなのか、違う大人なのかはわからない。

ニカは隣で当時の記憶を思い出そうとしているようだった。

「大きな兄ちゃんたちが、医者に見せたって言った」

「今日ネフリータの性器見たけど、あれは医者の縫合じゃない」

「つーと?」

「闇医者か、藪医者」

「なるほど。医者らしくない発言も飛び出しそうだな」

黒狸はあの夜からいく晩にか渡って刻まれた記憶をひとつひとつ、見た。ニカもいっしょに見た。見るに耐えないあの夜の記憶も含め、つぶさに彼女が何を感じたのかをいっしょに体験した。

存在の無価値――。

残酷だが、ニカにとって姉のような存在であり黒狸にとって守らなきゃいけない存在だった少女は、ある男たちにとっては生き物以下の無価値な存在だった。

闇医者はリータの命を救ったが、心を殺した。

「あんなところで女の子が暮らしてたらそうなるのは当たり前だ。命が助かっただけありがたいと思え」

横柄で尊大な闇医者はろくな縫合もしなかったくせに何も知らないネフリータにそう言い放った。小さなリータの目から光が消えた気さえした。自分が悪かったから、これは当然の報いなのだと。

寄ってたかって、ネフリータを傷つけたのだ。

輪姦した男たち、闇医者の心ない言葉、何も知らないストリートチルドレンの妹や弟、何があったか分かっていながら彼女から逃げた黒狸、全力で愛を振りかざしたジュリオ。誰か一人でも、ネフリータを本当に考えることができたのか。どうすればいいのかベストアンサーなんて存在していないが、全員が全員、それぞれのエゴでネフリータを刻んだのだ。

「残酷だったな、俺たちは」

「リータねえちゃんは全部耐えてきたんだな」

すべての記憶を見終えてからあの頃から一度、意識をバックさせる。

「小さなリータねえちゃんに何を言うつもり?」

「小さなリータに言えることなんて、なにもないよ」

黒狸は全力で何をするべきか考えた。小さなリータにお前は魅力的だと言う意味のバカバカしさ、存在を踏みにじられた子にもう一度自分の価値を信じてという滑稽さ、これは没だと思った。

「大きなネッフィーに会いに行こう。どっかに本体がいるはずだ、現在のネフリータの」

ニカが記憶の海を高速で巻き戻したり進めたりしながら、ネフリータの位置を探した。記憶のどこにも存在しないネフリータの精神体。ニカがネフリータが崩壊しかかってることに気づいたのはそれから少ししてからだ。

「残留思念に成り下がる前にまとめられるか?」

「無理だよ。やったことないし」

もちろん黒狸もそんなことはやったことがない。どうするべきか考えてると、ニカが大声で「ネフリータ=イグナティエ!」と彼女の名前を呼んだ。

「そのまま消える前に、せめて話を聞いてほしい」

ニカに適切な言葉を選ぶことができるのかと疑ったが、それは黒狸も同じだった。

「大きなネッフィー、小さなリータ、どっちもネフリータだろ。姿を見せてほしい」

天上から大声でネッフィーの声がした。

「リータはいらねえよ! リータじゃ誰も守れない」

威勢はいいが、ネフリータはまず、守られるべきだ。そこから間違ってるネフリータにどう突っ込むべきか。

「ネッフィーだけじゃ不完全なのかよ? みんなを守ることのできる愉快で楽しく生きる俺だけじゃ駄目なのかよ。ジュジュも結局リータがいいみたいだし、俺じゃ駄目なの? ねえ、俺だけじゃ駄目なの?」

ネッフィーのリータの否定はずっと続いた。あれは泣いてばかりいるし、馬鹿だった。性的な魅力もあの時代で止まったままだし、男にモノと扱われる価値しかないゴミのような存在なのだと。だから人に必要とされる、ネッフィーが好きなのに、ジュジュでさえネフリータにネッフィー以外のものを要求しだしたと。全部リータに魅力がなく、自分にも魅力がないからだと言い続けた。記憶の天高く響く彼女の自虐の言葉を、彼女がずっと思っていたことを全部ひとしきり聞いた。ループしても聞いた。「俺はいらないね」や「リータはいらないね」と、「俺は必要とされたい」や「リータと仲直りしたい」を行き来するのをずっと聞き続けた。

埒があかないと感じる、途方もない時間を彼女に使った。今まで何年いっしょに住んでいても聞いてやらなかった彼女の本音、弱音をずっと聞き続けた。それだけじゃ許されないのはわかっていたが、ずっと聞いていた。

「ネッフィー、聞きたいんだが」

やがて彼女のループに落ち着きが戻ってきた頃、黒狸は言った。

「何故男を恨まないんだ? どうして、自分を傷つけた男たちを恨まず、自分を責めるんだ?」

「全部俺が悪いからだよ」

「君は悪くない。傷つけたのは俺たちだよ、謝罪する」

「平気だもん。俺ぜんぜん、気にしてないよ!」

気にしていない人間が精神体が形をつくれないぐらいまでになるはずがない。

「俺、黒狸やニカに迷惑かけてる。そろそろ消える」

「消えるなよ」

「だってようやく、消えることできる」

「ネフリータ、お前が辛かったのはわかったよ。すごくわかった。俺たちすごく無神経だったんだ、その上とても馬鹿だった。チャンスをくれ! どうしてほしいんだ? ネフリータは俺たちにどうしてほしい?」

ゆらり、と気配が動いた。何も彼女は言わなかったが、濃くなった負の感情がこう言っていた。「男はみんな死んでほしい」と。

「わかったよ」

黒狸は応じた。懐から銃を取り出す。こめかみに銃を当てて、自分の頭をふっ飛ばした。霧散して当たり前のように頭は元の形象をかたどるが、その形が元に戻る前にニカにも一発ぶっ放す。

「男は二人だけじゃないよな、ネフリータ」

黒狸は銃をネフリータの記憶に浮かぶ下衆な男たちに向かっても撃った。ストリートチルドレンの子にも、マフィアの商売相手にも、ギルドのメンバーにも、ジュリオにも、等しく銃で頭やら腕やらをふっ飛ばした。

「現実の男を殺してほしいんだったら、お前が望むならそうしてやる」

「黒狸、マジでやる気かよ?」

ニカが真顔で凶行に走りそうなのを青ざめて見た。

「何人殺せばいい? いや、何百か? お前が手を汚す必要はない。全部俺が殺してまわって最後に俺の頭をふっ飛ばせばシエル・ロアから男は全滅だよ。それでいいだろ?」

「やめて!」

「ジュリオだけ残しておくか?」

「いいの、もう本当に。そんなことしなくていいから」

気配が濃くなっていく。蹲ったネッフィーとリータが、距離を離して膝を抱えている。

「ネッフィー、リータ。お前たちは何も悪くない」

ネッフィーがこくこくと頷いた。

「全部男のせいにしていい。お前の人生や身体や心をめちゃくちゃにしたのは全部男だ。だからネフリータ、生きてくれよ。すべての馬鹿な男を代表して一番馬鹿な俺が謝るよ。本当に悪かった。チャンスが欲しいんだ、ネフリータ=イグナティエを幸せにするチャンスをくれ。幸せになってから死んでほしいんだ。駄目か? 愛してるんだよ、ジュリオも俺も、お前のことがたまらなく大切なんだ。男だからたまに欲しくなるときもある。そういうときにお前をたくさん傷つけたことも自覚した。ネフリータが笑ってくれる未来に何が必要だ? 全部の男を殺せと言ったらジュリオと俺で殺して回るよ。死んでと言われたら死ぬ。償えと言われたら償う方法を探す。愛してと言われたら愛する。何が欲しいんだ」

「黒狸、もういいの」

今度は小さなリータが怖いものを見るような目で黒狸を見て言った。

「黒狸、もう平気。私たちが悪くないってわかった」

「悪いのは全部男だったんだよ」

「そうだね」

「残酷だった。反省してる」

「そんなことじゃない。気にしてるのは……」

ネッフィーとリータの声が重なった。「あたしのこと、今も愛してる?」と。

馬鹿なネフリータ。そんな薄っぺらい言葉ひとつで納得してくれるとでも言うのか。

「愛してるよ」

「リータねえちゃんのこと、俺今でも好きだよ」

黒狸とニカの言葉が終わるやいなや、空間が白い光で充たされる。意識が現実に引き戻される――というよりも、ネフリータが目覚めようとしていた。

ベッドで意識の戻った黒狸とネフリータの視線があった。

「本当?」

掠れた声でネフリータはさっきの言葉を確かめるように、黒狸を見つめた。

「愛してるよ、ネフリータ。十歳のときから今まで、ネフリータは俺の宝だよ。もちろんジュリオもニカも、ギルドのみんなもお前のことを愛してる」

ネフリータの髪の毛を梳き、頬に手を添えた。ネフリータがこくりと頷いた。

「黒狸、あたし怖かったんだ」

「知ってるよ」

「すごく怖かったよ。でもどうすればよかったのかな?」

「そう言ってほしかったな。怖かったって」

「今言ってもいい? 怖かった」

「うん」

「怖くて、黒狸に殺してほしかった」

「俺はネフリータを殺したくなかった」

「愛してほしかった。それくらいじゃ嫌いにならないよって」

「悪かった。本当に無神経で」

頬をもう一度撫でて、額を撫でた。ネフリータが疲れたように目を閉じて。眠りにつく。振り返れば、ニカがじっとネフリータを見つめていた。

「ニカ」

「大声出すなよ、リータねえちゃん寝たんだぞ?」

「ありがとう。すごく助かった」

お礼の言葉を最初に言った。いつか物質的なお礼もしたかったが、とりあえず気持ちを先に伝えるべきだ。

ニカは自分の異能が必要とされたのが珍しい経験だったらしく、照れたような表情をして「じゃ、帰る」と言った。ひとまず事件は解決、とまではいかなくても変化しだしていた。

(了)