08 「なくしてしまったもの」

目が覚めた時、光の眩しさに思わずアリーは目を閉じた。

何度か繰り返し、ようやく目が慣れてくるようになった頃、彼女は起き上がる。

やけに真っ白い。部屋も白くシーツも毛布も白かったが何より自分の頭の中が真っ白だった。ただ自分の名前をアルストロメリアと覚えているだけで、あとは何も何もなかった。

「やあ目覚めたか?」

古びた帽子に手をのっけたままこちらを振り返った男は無精ひげ、着ている服もそう立派なものではなかった。煤けてくたびれたシャツと同様のズボン――このズボンの丈はやや短かったけれど、日焼けした肌に褪せた黒髪、なによりその黒い瞳が優しそうだった。

「おじさんの名前はガリレオ。君は自分の名前は言えるかな?」

おかしな問いをしてくる男だと思った。自分の名前を忘れることなんてあるのかと。

「アリー、アルストロメリア」

「ようし、よく言えた。他は? 年齢とか、住所とかは?」

今度は一度口を開きかけてからアリーは黙った。考えても頭の中が真っ白で何も出てこない。どうすればいいのだろう。自分が生まれてきた存在意義さえアリーは忘れてしまったのだ。いや、忘れたのとは違う、そこに嵌るはずのパズルのピースがなくなってしまっているのだ。

しばし考え込むアリーにガリレオは満足げに言った。

「ようし。思い出せないんだな? 久々にやったから失敗しないかとひやひやした。やはり俺は天才的な泥棒だ」

「おじさん泥棒なの?」

やや身じろきながら警戒するアリーに両手をぶんぶんと振って

「いや、そんなことは……俺は足を洗って、いやでも復職したって言うのかなぁ…この場合。ガリレオといえば首都エルシュタットを騒がせた偉大な泥棒。なんでも盗めるんだ」

エルシュタットってどこだ? と首を傾げる。テールの首都はアルカロイドだから、月の首都だろうかとアリーは考えた。どうでもいい知識だけは思い出せる。

「なんでも?」

「そうさ。なんでも。例えばアリー、君の記憶とかね」

名前を呼ばれてはっとした。自分の記憶がはっきりしないのはこの男が記憶を盗んだかららしい。

◆◇◆◇

「さぁさ、クリュウの旦那。お好きな女をお選びください」

クリュウという偽名を呼ばれてビョークは暗い紫の目を細めた。座敷に呼ばれた女性はどれもが着飾って美しかった。

問題はどうして今、自分がこんなところにいるかということだ。

そうだ、そういえば部下のエンジュにここに連れてこられたことを思い出した。男はハクつけとかんといかん、とかそんな理由だ。

ハクがつけばいいんだったらとりあえず誰でもいいやとビョークは目をつぶったままてきとうに指差した。

「あれを指名します」

「はぁ。あれですか? あんなんでいいんですか?」

「はい。どんなんでもいいよ」

「でも旦那、あなたの指差している方角にいるのはエンジュさんですよ?」

そう言われて少しだけ薄目を開けるとなるほど、呆気にとられたエンジュの間抜け面があるではないか。半ばなげやりにビョークは頷き

「んじゃ、エンジュってことで」

「えええええ!? ちょっと待ってくださいよビョ……クリュウ」

危うく社会的には死んだことになっている本名を呼びかけて、寸でのところでエンジュは言い直した。

慌てるエンジュに構うことなくビョークは手拍子をした。

「んじゃ、相手も選んだことだし部屋借りていい?」

「どこまで本気で人をからかうのが趣味なんだお前!」

無論全力である。全力でからかわなくては面白くないではないか。

それにしても上司に向かって「お前」とはエンジュも随分と偉くなったものだなとビョークは思った。

二人きりになった部屋でビョークはウイスキーボトルをエンジュに投げ渡しながら言った。

「ケツの穴に爆竹詰め込んだことある? 子供の頃蛙で試したらおふくろに怒られてさあ。すげーよ、庭一帯に蛙のミンチが飛び散るんだよ。みたいなーみたいなー、エンジュのミンチが見たいなあー」

「ビョーク! 僕になんか恨みでもあるんですか?」

「恨みねぇ。ないこともないけれどあるといえなくもないというか……」

「同じ意味が重複してますよ!」

面倒臭そうに片耳を指で封ぐとビョークは片手のひらを挙げて続けた。

「具体的に言うとだな……エンジュ。俺はお前の知っているとおりの人間であって、兄貴を殺すのにだって躊躇しなかった。別に兄貴を恨んでいたわけでもないしむしろあいつがいることによって俺の仕事の半分は済んでいたわけだから重宝していたわけ。でも俺はそんな存在をちょっとした気まぐれであっさり無碍にするんだ。これもそのひとつと考えればいいんじゃね? 四の五の言わずにとりあえず爆竹をケツからだな……」

「無茶言わないでください」

「仕方がない。そのウイスキーをケツから飲むで許してやる」

「あなたという人はどうして人に嫌がらせすることしか考えられないんですか!?」

「外まで聞こえているわよ、あんたたち」

ぴしゃっ、と戸がスライドしたかと思ったら黒い髪をひっつめたスーツの女が入ってきた。どことなく爬虫類のような金属的な光をもつ冷たい目の女だ。

エンジュが叫ぶ。

「カエデさん助けてくださいよ! ビョークが僕のことを苛めるんです」

「おお、やれーやれービョーク。そいつは苛めるぐらいしか役に立たないからな。とりあえず鼻からプリン食って目から出してみろ」

「あんたら無茶多すぎだよ!」

すっかり蛇に睨まれた蛙のよろしく怯えつつも必死で噛み付くエンジュを苛めるのに飽きたのか、ビョークはカエデのほうに向き直った。

「んでー、祗園まで来てなんの用なのよ? ここは女の来るところじゃないっしょ?」

「あんたみたいな生身の女に興味ない男が来る場所でもないけどね。事務所に一通あんた宛に手紙が来てんのよ。クリュウの名前宛でなくて、『ビョーク』って名前にね。見る?」

「プライバシーなんて言葉無視して見たんだろ? ケチケチせずに内容教えろよ、目ん玉くり貫いて目玉焼きにするぞ悪徳弁護士」

「エンジュいるけどこのまま言ってもいいの?」

「だからどうした。さっさと言えっての」

カエデはやたら大きくため息をつくと封を切られた手紙をビョークに渡しながら言った。

「あんたの娘が明日来るんだってさ」

「ふーん」

「えええええええ!?」

大きな声で驚いているエンジュに向かって手近にあった空のボトルを投げつけて黙らせると、ビョークは感慨深く呟いた。

「俺もついにお父さんかぁ。『パパのパンツといっしょにアタシの服洗わないで』とか言われた時のこと考えて洗濯機二つ買わねぇと……」

「というかあんた子供いたの?」

「いや、初耳。というか俺、女と付き合ったことあったっけなぁ……」

「すんげーいい加減! いい加減な父親!」

復活して罵るエンジュにもう一本、手近にあったグラスを投げつけたが今度はキャッチされた。カエデがすかさずビョークに缶ビールを手渡したのでそれを今度は投げつけた。両手が塞がっているエンジュはまたしてものびた。

エンジュが起き上がってこないことを確認してカエデは続ける。

「私としても、あんたみたいなモテない負け組男との子供ヒリ落とした女って見てみたいんだけど」

「やー、これ女が書いた手紙にしちゃちょっと字ぃ汚くねぇ? どことなく文法にそって書かれすぎていて不自然な文章だし。全ての出だしに主語を挟むなんてネイティブの言葉じゃねぇーってこと丸出しっていうか……まぁ俺もどんな女だか見てみたくなった」

今さらりと負け組とか言われたような気がしたが気のせいだろうかと思いながら手紙をカエデに返した。

「そうよね。こんな字の汚い女、見てみたいわよね」

「いやクソ弁護士、そこじゃねぇよ。俺のようなイカレた男に紛いなりにも自分の子供を送り付けられる親の顔って見てみたいだろ?」

「あんたみたいな親持った子供が更生して生きることの大切さをどれだけ知っているかもちょっと知りたいわよね」

「そこじゃねぇって言ってるだろうが」

のびきったエンジュの隣で二人は延々と言い合っていた。

翌朝。ビョークはやけに静かにカプチーノを飲んでいた。

なぜ静かかと言えば、夜通しカエデと言い合っていたために寝ていないからだ。

お陰でテンションは脳内物質によって無理矢理高い状態になっているが、若くないためか、体力的にずーんときていた。

「マスター、おかわり」

出来合いモノの珈琲をおかわりしてまた口に運ぶ。

待ち合わせ場所は本拠地の真上に構えたカモフラージュ用のカフェ……どうしてここが本拠地だと分かったのか、ビョークにはわからなかった。

「感動のご対面の日に限ってなんで俺は徹夜してんだろうなぁ……」

「徹夜ぐらい平気で三日ぐらいしてみなさいよ。そんぐらいできないで何が人の親だ」

隣の女に何気なく言った言葉にいまいち道理の通ってない反論が返ってくる。

そもそも女という生き物が合理的に生きているかと聞かれれば、そのほとんどが不合理に満ちている。そうして男は不合理を知って初めて一人前になるというのは納得がいくが、なぜ女がいつまでたっても道理や合理性を学んでくれないのかはビョークの謎のひとつである。

「じゃーお前は母親になった暁には空飛んでみろよ」

「あんたが霧の谷でゴムなしバンジーしてくれるんならやってやるよ」

「子供残して死ねってか? 一児の父親としてそらどうだろうよ」

「なんとでもなるよあんたなら。物理法則だって捻じ曲げられるさ」

もうなんだか無茶苦茶のなすりつけ合いのようになっていたのでビョークは止めた。

「それにしても来ねぇなあ……ガキ」

「賢い子供だったんだよ。ここ来るとまともな大人になれないって思ったんだ」

たしかにビョークの組織の人間はこの隣にいるカエデを皮切りにまともな奴がいなかった。なるほどここに来たらまともな人間になるのは無理だろう。

と、カフェの外から中を覗きこんでいる少女がいた。

歳の頃は十代の始めくらい。茶金の髪に茶色の目、びらびらのフリルたくさん、ペチコォトを何枚も重ねたような服を着た少女である。

意を決したかのように店内に入ってくると、まっすぐにビョークたちのいるカウンターまでやってきた。

「ビョークって人、ここにいる?」

ビョークが口を開ける前にカエデが先に前に出た。

「ビョークなら死んだよ。何か託があるなら顧問弁護士の私が受け取るけど?」

ああ、そうだった。自分は死んだ存在なのだったと今更再確認。

死んだ、という言葉にまったく反応しない暗い茶色の瞳。少女はポケットから封筒をひとつ取り出してカエデに差し出す。服を何重にもして標準体型のように見せてはあったが、その少女がやつれていることはその細い腕を見ればすぐにわかった。

「名前は?」

「アリー。アルストロメリア」

「歳は?」

「十一歳」

「母親の名前は?」

「マリイ」

ビョークはしばし黙った。そしてカエデを呼ぶと自室へアリーを置いたまま、廊下へと出た。

「ガチだ。ありゃあ俺の子だね」

「あんた今年で幾つだっけ?」

「ちょうど三十歳」

「逆算すると十八歳のときの子供っての?」

「逆算すんな。どこの中年だお前? ああもう三十四歳だったっけ? 立派な中年だなぁおい」

「あんただって四年あとにゃ同じ年齢なんだよ」

「そん時はカエデは三十八だろうが。四十歳目の前」

そこまで言ったところでビョークは部屋に戻った。大きなソファの上にちょこんと座ったアリーの姿は十一歳とは思えないほど小さかった。

「アリー、弟の娘として君を歓迎しよう」

「おじさん誰?」

「俺? おじさんはビョークのお兄さんのクリュウ。あっちのおばさんはカエデだよ。怖い顔しているよねー」

「どさくさに紛れて人の悪口言ってるとグーで殴るよ、クリュウ」

クリュウと呼ばれてビョークは先程の封筒をカエデに手渡した。カエデは中身を確かめるとそのまま踵を返して部屋を出て行った。

ビョークはアリーに向き直ると聞いた。

「さて、ビョークのガキってことはもちろん珈琲は好きなんだろうな?」

「珈琲なんてフザケタ飲み物飲んでられるか。あたしが嗜むのは酒と煙草だけだよ」

「いいかクソガキ、お前が葉っぱ吸ってようが何してようがかまわねぇが、珈琲を馬鹿にするのだけは許さんぞ。わかったな?」

瞬時にガキからクソガキに降下したアリーが唾を吐きかけたのをあっさり避けてビョークは拍手をして大声で叫んだ。

「これからアリー・クソガッキーの教育係を決める。直ちにホールに全員集合!」

◆◇◆◇

なるほどビョークの子供というのは本当の話かもしれない。運悪く教育係になったエンジュはアリーの目を見た時にそう思った。

アリーの茶色の目と、ビョークの紫色の目はまったく異なった色合いだったが、その凄艶な目に惹かれた。

初めてクリュウと腹違いの弟の目を見た時と同じ感想だった。

ビョークの目はクリュウのそれとはまったく違うのだ。あれは子供の目ではない。あどけなさの欠片さえうかがえない暗さを湛えたその目に、エンジュは畏怖のようなものを覚えた。

「やあ、僕はエンジュ。猿に鷲って書いてそう読むんだ。変な名前だろ? よろしくアリー」

「よろしくエンジュ。アルストロメリア、花の名前と綴りは一緒だから」

のっけから怖いことを言い始めるのではないかと勘繰っていたエンジュは内心ほっとした。

「教育係って何を教えてくれるの? 読み書き? テーブルマナー?」

「僕は語学がカエデさんやビョ……クリュウほど堪能でないから読み書きは教えられない。あとテーブルマナーは知りもしない。芸術もまったく分からない朴念仁だよ」

「じゃあ朴念仁さんは何を教えてくれるの?」

「生き残る知恵さ。とりあえずここ、ポスカトの入っちゃいけない店から教えるよ? ここに入ったらお代といっしょに命も置いていかなきゃいけないからね」

そうしてポスカトの地図を把握することから始まった教育は、この組織の仕組みやら、護身用の暗具の使い方まで細部にわたった。

その殆どをアリーは吸い込むように学習したが、道具の使い方だけは巧くなかった。

「女の子だから力がなくたって仕方がないんだ。運動能力そのものが男より低く設定されているからね」

「じゃあどうすれば大人の男と互角に渡りあえるの?」

「まず正面から勝負しないこと、相手と互角にやり合おうと思わないこと、あとは一発で仕留めることだ。一番良くないのが中途半端に失敗することだね。自分の命に関わるし、命が奪われずともヘサの刑務所行きだ。でも相手を仕留めておけばその心配は半分以下に減るし、万が一捕まった時でも未遂だった時より刑を軽くすることが可能だ」

「わかった」

こくんと呟くと同時にアリーはエンジュへと銃口を向けた。火を噴く寸前にエンジュは体を捻るとそのままアリーの片腕を払いのけ、胴に蹴りを入れた。思いのほか軽い体はあっという間に壁のほうまで飛んでいったが、エンジュはとりあえず落ちた銃を拾い上げる。

エンジュは無造作に銃を一瞥して構えると、アリーの足元からやや離れたあたりに何発かぶち込んだ。

咳き込みながらその光景を食い入るように見つめたアリーにエンジュは言った。

「わかったって? わかってないね。はずしたら、こうなる。アリー、言い忘れたけどね……僕がクリュウの従者なのは、反射神経が一番いいからなんだ」

ひゅっ!

話していたためアリーの手が動くのを確認してから動いてては少し遅かった。仕方なく左手を肺の手前に構えるとその掌に浅く刃物が刺さる。

まぁ子供の力だとそれほどの殺傷能力はないわけだが、それでも痛いものは痛い。剃刀を引き抜きながらエンジュは付け加えた。

「そしてアリーの教育係になったワケはだね、おそらく僕が一番我慢強いから。人間っていう生き物はおおよそ主観的な生き物でね、指を一本失っただけで相手の命を奪おうとする生き物なんだ。でも僕は指を一本奪って終わり」

今度はエンジュの手が動く。アリーが目を瞑った瞬間、それは頭の上すれすれに突き刺さった。ゆっくりと歩いてきてエンジュはそれを引き抜くとしゃがみこみ、アリーと視線を同じ高さにした。

「目を瞑れば恐怖は去るけれど命も失うよ? もっとも、今の場合は下手に動かれてたら死んだかもしれないけれどもね」

◆◇◆◇

「スオウよぉ、あいつに子供なんて任せといて大丈夫なのか?」

「エンジュなら死なない程度にここの常識教えてやれるべ。とりあえず夜のビョークに逆らうなってことと、飯は三回、おやつは一回、間食する時は晩御飯を食べれるだけ腹空かしておくこと……こんぐらいじゃねぇの? 教えておくことってさ」

「なるほど、エンジュが適役かもな」

それはスオウよりは適役である、ぐらいの意味でしかないわけだが。

演習所の様子を二階の窓から見ていたトキとスオウはエンジュの監視役である。ビョーク曰く、ドメスティックバイオレンスを未然に防ぐという意図らしいが……

「そんでートキ、ビョークが言ってたドメストなんとかっての……まだ?」

「いやそれが起きないように見ておくんじゃねぇのか? 期待してどうすんだよ」

「そもそもドドメ色のバイオリンってなんだよ?」

「それが俺もよくわかんねぇんだよな」

実際にはエンジュは暴力を振るうタイプの男ではなかったし、監視しているふたりは意味をわかっていない。仕事をする人間が減っただけの無駄な配慮だった。

◆◇◆◇

「ここがアリーの部屋。服は明日一緒に買いに行くとして、今日は寝る時そこのガウン着てくれればいいから」

どこの子供でも持っていそうな広さの部屋に、ベッドとガウンとチェストだけが置かれていた。

空室を使ったわけだが、私物が増えれば子供部屋らしくなるだろうとエンジュは思った。

アリーはベッドに腰掛けてみた。部屋から出て行こうとしていたエンジュをベッドに座っていたアリーが呼び止める。

「エンジュ」

「何?」

「話が聞きたい」

「本は持ってきてないよ? 僕が今諳んじられるのは表の珈琲専門店のメニュくらい。モカ、エスプレッソ、マンダリン、ブルーマウン……」

「ビョークの話が聞きたい」

「そんな恐ろしいものは語れません」

にべもなく却下してもアリーは無視して質問してきた。

「ビョークはどうして死んだの?」

「殺されたんだよ」

「誰に?」

誰に。本当はクリュウがビョークに殺されたということをうまく誤魔化しつつなるべく嘘をつかない方法はないだろうかと考えた結果エンジュはこう答えた。

「気まぐれ屋さんに。別に誰かの恨みを買っていたわけじゃあないんだ」

「ビョークはどういう人だった?」

「ビョークは……珈琲が好き、殺しが好き、きれいなものが好き、表通りの硬いパンが嫌い、珈琲にパンをつけてやわらかくして食べる奴はもっと嫌い、あとは……女にモテない。だからといって男にモテるわけでもなかったな。あいつのことを好きになる奴なんているんだろうかって奴だった。だから子供がいるって聞いた時、近くにいた僕が一番驚いたよ。どんな人があいつの奥さんなんだろうって。アリーのお母さんはどんな人?」

「お淑やかで優しい人だったってさ」

「そりゃあきっとビョークから逃げ切れなかったんだな。『だった』ってことは今はもういないってこと?」

「まだ、死んでいない。でも生きちゃいない」

それはどういうことだろうとエンジュは首を捻った。何かビョークにこっ酷い目に遭わされて廃人になったということだろうか。

アリーは薄暗い目のまま呟いた。

「ある日、月から泥棒がやってきた。そしてあたしの記憶と母さんの命を盗んでいった。母さんはそれ以来まったく動かない――」

◆◇◆◇

「ビョーク、珈琲をお持ちしました」

ノックをせずに入ってきた例の新人に投げつけてやろうと万年筆を構えたところで珈琲という言葉に手は止まった。機嫌よく手招きして

「ご苦労。豆はどこの?」

「モカです」

「ミルクピッチャーの脂肪率は?」

「四〇%くらい…」

「食器は?」

「ウォルター画伯の絵柄のものです」

「よろしい。てきとうに置いてって」

ウォルターとは、記憶を失ったウォールにてきとうに名づけた名前だ。

一ヶ月もすれば新人もまともに珈琲の一杯が入れられるようになるものなのだなぁと長かった日々を考えつつビョークは珈琲を飲んだ。

今度はノックする音が二回聞こえて、扉が開く。オリーブがかった黒髪の頭が覗いた。

「エンジュです。アリーは部屋に案内しました」

「お疲れ。とりあえずてきとうに座って珈琲でも飲めば?」

「僕の珈琲はどこにあるんですか?」

「さぁ。欲しけりゃ一階から持ってくれば?」

「……用意してないんだったら最初から珈琲なんて勧めないでくださいよ」

もとより珈琲の用意がされているなんて思っていなかったらしく、セルフでカフェオレを持ってきていたエンジュはそれを啜りながら話をはじめた。

「マリイさんについて聞きました。上品でお淑やかで優しい方だそうですね」

「ああ、そうなの?」

「ビョークは覚えてないんですか?」

「おぼろげな記憶を辿るならば、気丈な闘魂のある激しい女だったような気がする。やーでも、俺も若かったし、あっちも十年以上経ってるとなるとどうなっているかわかんねぇよな」

「十二年前はいくつだったんですか? 彼女」

「えーと幾つだったかな…二十五歳? そんくらい」

「七歳も年上だったんですか?」

「しかも人妻だったんだ」

「どこまで親として人としての道外してるんだ、あんた!?」

長年クリュウの付き人をやっていたためか、怒るポイントまでクリュウそっくりだなとビョークは思った。

「でも一人でガキ育てたんだとしたら、惜しいことしたなあ。黙って一人で子供育てる女ほどいい女っていないもんなぁ」

「それって子供のできた女はビョークにとっちゃ邪魔ってことですか?」

「そりゃあ違うね。厄介っちゃ厄介なんだが、子供ができればこれまで遊びだった女も細君と同格になるんだよ。だからそこでどうするかでいい女かどうかが決まるわけ。堕ろすか黙って別れて自分で育てるのはいい女、馬鹿な女は男にそれを言って、もっと酷い場合は細君にもそれをバラす」

エンジュの顔が目に見えて歪むのがわかった。ビョークには彼の言い分が手に取るようにわかる。エンジュとしてはビョークの言い分は男に都合のいいことばかりではなはだ不愉快だということだ。エンジュが何か反論してやろうかと口を開けたところでビョークはこう続けた。

「その馬鹿な女の代表例が俺の母親ってわけだ。クリュウの母親は夫に裏切られたことを最悪の形で知った上に俺のお袋に追い出されたんだ。そこらへんの話、お前ならクリュウから聞いているんじゃねぇの?」

「……聞いていませんよ、そんな話」

「あっそう」

ビョークはどうでもよさそうに呟き、また珈琲を啜る。

少しだけ伏せていた目をあげると、エンジュが奥歯を食いしばっているのが見えた。

「クリュウは、あなたのことを恨んでいたことはありませんでした」

「知っている」

「最後まであなたの罪を庇おうとしていました」

「知っている」

「どんなに悪名高くなったって、それでもあなたのことを唯一の肉親だと言っていました」

「知っている」

「……じゃあなんでビョークはクリュウを殺したんですか!」

エンジュがカフェオレの入ったカップを投げつけてきた。避けることも可能だったのだろうが、ビョークはそれを避けなかった。

……頭からミルク臭くなった。

ビョークはブランドもののハンカチで顔を拭きながら答える。

「――堪えきれなかったから。どんなに嫌われようとしてもあいつは俺のことを憎んじゃくれなかった」

エンジュの手がワナワナと手が震えるのがわかった。怒りではない、悲しみでもない、全身から脱力する寸前の最後の強がりがかろうじてエンジュを自分と対立させていた。

「勝手すぎますよ。それじゃあ、あまりにもクリュウが可哀想じゃないですか」

「ここの部下で俺にそれを言えるのはお前だけだね。あいつは狡猾さこそ皆無だったがそれでも俺と違って部下思いのいい上司だったよな? エンジュ、俺はクリュウが可哀想で仕方がない。なぜお前を含めた低脳な部下どもは俺を恨まないんだ!」

別段大きな声ではなかったが、鼓膜の奥までキーンというノイズが残った。

もうエンジュには怒る気力なんて残ってなさそうだった。エンジュの常識は何も通用しない。ビョークは自分のルールで最初から動いているのだ。

「僕の上司はクリュウでした。でも今の主人は……あなたです」

ビョークは少しだけ目を細めると、急に真剣みを失い、冴え冴えとした眼光を消し去った。

肩を竦めて隣の秘書室にむかって呼びかける。

「興醒め。あんたの勝ち。カエデー、こいつ怒らせるなんて無理!」

「ほら言ったとおりでしょう、あんたじゃ絶対無理だってさ」

隣の秘書室の扉が開いて、カエデがサンドイッチを食べつつ入ってきた。呆気にとられたままエンジュが口をパクパクさせているとカエデが言った。

「じゃあ賭けは私の勝ちってことで」

「かかかかか賭けてたんですか!?」

「まあ、そういうこった」

「あんたらどれだけ人でなしなんだ!」

非難されて二人は顔を見合わせるとケロっとした表情で肩を竦めた。そして二人同時に言ったのだ。

「「エンジュ、珈琲のおかわり持ってきて」」

「知らないよ! あんたら勝手に持ってくればいいよ!」

思い切り怒鳴りつけて部屋を出ようとした時、エンジュは自分がここに来た用事を思い出したようだ。

「アリーですけど、記憶を失っています。ウォルターさんのようなパターンではなく、マリイさんとの接触部分だけがごっそり抜け落ちているんです。不思議なことに彼女は泥棒に記憶を盗まれたと言っていました。それじゃ」

バン、と大きな音を立てて閉まった扉を確認してからカエデは話を切り出した。

「ちょうどエンジュが言い捨てていったけど、その記憶を盗んだ泥棒って奴がここにアリーを手引きしたみたいよ。あとこの月のDNA鑑定はやっぱり偽造書類みたい」

「ってぇと……あのガキは俺の娘じゃあないってことか?」

「さあ。まるっきしでたらめが書かれてただけだから、真実の程はわからないけれど。ポスカトの興信所をあたってみたら共通してこんな顔の奴がアリーといっしょにいたそうよ」

ウォルター、昔の名前で言うならばウォールのラフスケッチで描かれている髭面の男を見てビョークは唸った。昔からあまり人の顔の判別がつかないのだ。年齢は自分と同じぐらいだろうが、髭を剃ればもしかしたらもっと若くなるかもしれない。

「髭剃った絵と二つ用意して興信所に配布しておいてくれ。明日中ならばまだポスカトにいるかもしれない」

「わかった。ああ、ビョーク。あんた私との約束守ってよね?」

「……わかってるよ」

ビョークは眉をひそめて、渋々了承した。

「たださぁ、本当に一人くらいクリュウのために泣く奴いてくれてもいいと思わねぇ?」

「他人任せにしないであんたが泣いてやれば?」

「ごもっとも」

どうにもミルク臭いのが我慢できずにビョークは立ち上がった。ひさしぶりに温泉にでもつかりにいこうかと。

烏の行水のようなスピードであがってきて、脱衣所で服を着ていると後ろから声をかけて来る男がいた。

「すんません、その下にある籠とってくれますか?」

「ああ、どうぞ」

振り返ったところに立っていたのは長身だが猫背の、クマのある、不精髪の男だった。

自分よりも陰鬱な若者がいるもんだなぁと妙なところに感心しつつ、ビョークはシャツのボタンを留めた。

シュッと胸元と首筋にコロンを振り掛けると漸く気分がクリアーになっていく。

そういえばこの隣の男……どこかで見たような気がするのだが。そう考えていたところに男が話し掛けてきた。

「いい香りですね。高いんでしょう?」

「シトラス系だよ。つける? 女は逃げていくけど」

「兄ちゃんみたいないい男がモテないなんてことはないでしょう?」

「いい男すぎるってのも困りものなんよー? 言い寄ってくるのは美女ばっかで、美人はちょっぴりオツムが弱い」

「ちっとばかりその切れ長な目を一重瞼にして、とおった鼻梁を団子鼻に整形してきたらもうちっとモテるんじゃないすかね?」

「やーミミズだってオケラだってそのままの自分で生きているんだし、自分だけ肉体改造するのはよくない。それに娘息子が自分に似てなかったら陰口叩かれちゃうでしょー? あそこの奥さんは浮気した男の子供を産んだんだって」

「半分は奥さんに似るんだから大して問題ないんじゃないすかね?」

「なるほど半分はたしかに奥さんのものだわぁな。あー……黒ギネス二本」

缶ビールを買って不精髪の男のほうに放ると、自分も蓋をあけて中身を呷った。酒気を孕んで僅かに肌が朱に染まる。

無精髪もあっさりと半分を空けながら帰り道を金魚の糞のようについてくる。

「やあどうも、ありがたく頂戴します。兄ちゃんは酒に弱いほうですかい?」

「知ってる? 黄色人種の半分以上はアセトアルデヒド脱水素酵素がないんだとよ」

「なんですかい? そりゃあ」

「アルコールを分解する成分ってぇの? それがねぇんだとさ。だから白人や黒人みたいに徹夜で飲むなんて真似すると下手すりゃ死ぬのよ。これを利用して殺したい奴には酒を飲ませればいい。ポスカトは寒いから公園に寝かせておけば凍死する」

「あそこで幸せそうに寝ているおっさんも凍死しますかね?」

「死ぬ死ぬ。明日には死体」

刺激のない人生というのに適度な刺激を与えるのは往々にしてこういうものだったりするとビョークは思った。

喉に染みわたるビールは次第に脳を侵し、適度に理性を鈍らせていく。それは珈琲を飲んだ時や人を殺した時のような昂揚感とはまったく逆の、酷く陰惨な、じっとりと纏わりつく湿気のようなものだ。

ビョークが立ち止まったのに合わせて隣の男も立ち止まった。

「俺……なんか臭う? 血の臭いとか、あとは腐臭とかさ」

「柑橘系の香水と酒と、あと匂いたつような色香が」

「最後のはきっと加齢臭」

最後のは即却下したが、それ以外は普段纏っているものと別段違いはない。いつもの気のせいかと吐いた安堵の吐息がきれいな望月を一瞬だけ朧月にかえた。

「……兎って泣けないんだってな。瞼も涙腺もないから、月じゃあ化粧品に害がないか兎の目に垂らして実験するんだとさ。だから月の兎は涙腺もねぇのに爛れた液体が目からこぼれるんだとよ」

「よく知っていますね。それでも昔は犯罪者を被験者にしたもんですよ。目が悪くなりゃあ犯罪は格段に減る。兎が大量発生した時に始末してくれって言ったのはテール側だし、月も人権問題が煩く言われる時代になったものだから、利害が一致したんでしょうね。そのあとは眼球をくり貫いてホルマリンに漬けて、残りは皮を剥いで食肉用と毛皮に分けて使うんです。メカポリス人は長い食糧難で随分と倹約家になったものですよね」

「末期的な食糧危機だった時、餓死者を回収して缶詰に加工し配ったっていうあれはやっぱりゴシップ?」

「月じゃあそういう話は聞きませんから、おそらくテール人の想像でしょう。そもそも餓死者そのものがあまり出なかったらしいです。月はテールほど貧富の差が激しくないので、平等に食料が分けられて、等しく空腹と戦ったんだとかなんとか」

「へえ、おたく月の出身なの? そりゃあ多分半分は嘘だな。テールの富豪が己の欲望に忠実なのに比べて月の上流階級は見栄っ張りだ。きっと一番腹空かしてたのは中流階級だろうよ。下の奴らほどプライドがないわけでもなけりゃ、上の奴らほど食えたわけでもない」

「そらあ、あながちハズレじゃあないでしょうね」

男はにんまり笑って否定しなかった。こうして見てみると、この男の顔は自分より若いように見える。だがまったく若さが感じられない。男はこう続けた。

「あんたによく似た子供を知っているよ。普段はアグレッシブな目をしているんだけど、酒を飲ますとちょうどそんな感じにとろん、となるんだよ。別に痛いところも辛いところもないのに泣き出しちまう」

「俺は泣いてないんですけど?」

「そらまあ男は大きくなったら人前じゃそうそう泣かないもんだからね。まぁ不憫なガキでさ……俺が月で一山稼いで足を洗った時の話なんですが、アルカロイドにさる豪邸がございましてね……」

このスタートは長い話の始まりだとなんとなくビョークは思った。

ビールの中身はもう空である。

「たまたま宿屋が埋まってたもんだから、ここで一晩止めてもらおうと屋敷の中に忍び込んだんです。何も盗むつもりはございませんでした。しかし中に入ってみるとどうでしょうか。外観とは裏腹になんともみすぼらしい様でしたよ。おそらく家計は火の車だったんじゃないすかね。あんなに大きなお屋敷に召使いの一人さえいやしなかった。それどころか生命の気配がまったくなかったんで、留守ならば一部屋くらい借りたって罰はあたらんだろうととりあえずリビングに入ったらまぁ……」

と、彼は近くにあったポストを指差し

「こんな感じのチンチクリンなガキがいましてね……」

「えらく角張ったガキがいたもんだな」

「いやいや体型のほうじゃなくて身長のほうでさぁ。その隣に二つ死体が転がってやがったんですよ。もう死んでしばらく経ったやつですね。子供があまりにも据わった目をしていたんで直感的にこりゃあこいつが犯人だなと思いました。瞳孔かっぴらいた感じでキレてましたね。体中痣だらけだったのは殴られたせいよりもおそらくビタミン不足が原因です。転がっていた死体はあまり碌な親じゃあなかったみたいですね。可哀想に思った俺は最後の盗みをしました。その子供の記憶を盗んだんです」

「へえ、そらあ便利な能力だな。おおかた泥棒したあとは周りの人間の記憶も一緒に盗んでいったってわけね。痕が残らなくて便利ぃー」

「随分とこの能力のおかげで月での仕事は楽にできました。なくした記憶を喪失してしまえば、人間は自分が何を喪ったのかなど容易に気づかないものです。子供の記憶を奪ったあとは、丁寧に両親の血糊をとって、死体をベッドに寝かせてやりました。そしてこういうことにしたんです、母親の命は――」

「――盗まれた?」

流暢にしゃべる男はにまりと笑うと頷いた。

「ご名答。しばらく子供は俺を追っかけてきたけれども、やがてはぐれました。俺が捨てたんです」

「あんたが捨てられたのかもよ? 母親の命とやらといっしょにさ」

「それだと都合がいいんですがね。それでまぁ、あんたのような目をした子供との旅が終わったところで今度はあんたに出会ったわけです」

ビョークは少しだけ沈黙し、男を見つめた。僅かに吹く風が濡れた頬をひんやりとさせる。

「……んで、幾ら? 幾らで記憶盗むわけ?」

ビョークの問いをおおかた予想していたかのように男はかぶりを振った。

「お金は頂戴しません。泥棒はやめたのでね」

「じゃあ適当に俺の記憶からしょっ引いてくれないかな?」

「具体的には、どこらへんを?」

忘れたいのは兄の記憶か、母の記憶か、幸せだった日々か、愛された実感か、それとも今までの記憶全部か……

ビョークは身近に記憶喪失の男を知っていた。ウォルターの人生がどう変わったかなんてのは、正直わからない。彼は会った頃から絵を描き続けている。

あの男が失った記憶を取り戻そうとしないように、自分も記憶を取り戻そうとはしないだろうとなんとなく想像したが、ふと興味本位でこんなことを注文してみた。

「――喪失感」

「喪うことの本質を喪うのは無理です。ないんですから」

「無理ならいいよ。ああ……」

思いついたかのようにビョークは男を指差した。

「あんたに会ったことを忘れたい。あの時忘れときゃよかったと思うことがあったら面倒だからな」

「承知しました」

「最後にあんたの名前教えてくんない? 俺の名前はビョーク」

自分の額にごつごつした手をあてた男はそんなことは知っているといった目をしていた。

「……ガリレオです。ビョーク、アリーをよろしくお願いします」

忘れる寸前にビョークはこの男が誰だったかに思い至ったが、その瞬間にはもう一度忘れていた。

「新人、珈琲!! あと誰でもいいから風呂に湯ー張っとけ!」

「ビョーク、あんた温泉に行ってたんじゃないの?」

ほかほかのカフェオレを見せびらかしながら飲んでいるカエデがそう聞いてきたが、歯をガチガチ言わせながらかぶりを振る。

「知るか! 気づいたら寒い道に突っ立ってたんだよ。着ていったはずの外套もいつの間にかないときた。とりあえず熱い珈琲と風呂だよ風呂! 体の芯から冷えやがった」

「シルクのシャツ一枚だけでポスカトの街歩けば風邪くらいひくわな。それよりウォルターさんが例の男の髭なし似顔絵のほうも描いてくれたんだけど」

かじかむ手でカエデからひったくるように紙を奪うとそれを一瞥した。酔いも醒めた紫の目が絵の中の男を一瞬だけ睨みつけてあっさりカエデに返す。

「こんな男、知らねぇな」

「そりゃそうだろうね。今から捜すんだからさ」

「おい珈琲はまだか! この際インスタントでもいいからハリーアップ!」

余程寒いらしいが当然珈琲専門店にインスタントコーヒーが置いてあるわけもなく、この健忘症も甚だ激しい男が組織の頭目なのかと思うとカエデは疲れのようなものがどっと湧き出すのだった。

◆◇◆◇

着膨れて標準体型に見えていたアリーは平服に着替えた途端に酷く痩せて見えた。

「なるほどこんな手じゃあナイフなんて投げられないし銃を持ったって重みで照準がずれちまうわなぁ」

トキが棒っきれのようなアリーの腕を巻尺で測りながら呟いた。薄っぺらい胴回りを測りながらスオウが応える。

「末恐ろしい子供だよ。この筋力で昨日の命中率だったら、普通にもの食っていけばあと半年でエンジュの命はなくなるべさ」

「三十四歳にならずして死ぬのか。エンジュ」

「三十三歳なんてまだまだ働き盛りじゃねぇか。ちくしょう可哀想に」

「さっきから聞いているとあんたら僕が死の階段のぼっているような言い草じゃないですか。死ぬ死ぬ言うんだったらトキかスオウが代わればいいでしょう。僕より長生きしているんだから!」

「嫌だ。エンジュを残すとカエデさんとくっつくから絶対に死んでもらうぞ」

「とりあえず死んどけよ、俺たちのためにも」

「その滅びゆくサバンナのような頭髪どうにかしてからあのサド弁護士に好きなだけ言い寄ればいいよ! なんなら数本やるさ。数本と言わず全部持っていけばいい」

階上のほうからマスターが声を張り上げるのが聞こえる。

「そこの若人たち、火種がちょっと足りないんだが何か燃えるもの持ってないか?」

「マスター、エンジュが貴重な髪の毛を差し上げるそうでーす」

「全部燃やしていいらしいよ」

「いっそのことこいつらを燃やしてくださいよマスター! 社会のゴミはよく燃えると思うんだ」

やけっぱちで叫んだあと、エンジュはアリーの姿が消えていることに気づいた。

「あああ、またこうしている間にアリー・クソガッキーがッ!」

「クソガキなら採寸終わって裏口から出て行ったさ。まぁがんばって見つけてこい」

「ありがとう地獄に落ちろ」

慇懃にお礼を言うとスオウが指差した裏口のほうからエンジュはアリーを追った。

「アリー、アリー!」

表通りを歩いていたアリーを見つけるのはそんなに難しいことではなかった。彼女はエンジュが呼ぶと振り返ったが足は止めなかった。急いで駆け寄ってはっしとその服の裾を掴んで、ようやっとアリーが止まる。

「どこ行くかぐらい言っていって欲しいんだ」

「どこ行こうが勝手でしょう。あたしは小さいガキじゃあないんだよ」

「小さいガキじゃあないんだったらなお更、託ぐらいしていくのが常識だ」

暗い茶色の目で睨むようにして見上げながらアリーは言った。

「じゃあ教えてあげる。ここにあたしを連れてきたガリレオっていう男を捜すんだ。そうしてどこかポスカト以外の場所へ行く」

「あの髭面ならもう遠くへ行ったに決まっている。よしんばいたとして、ポスカトだってけっこう広いんだ。アリーの足で見つけられる距離にいるわけない」

「じゃあ一人で出て行くよ」

「なんだってそんな急いで出て行こうとするんですか?」

「あれはあたしの家族じゃあない。クリュウの目を見ればわかる。あいつは体裁だけとるためにあたしを引き取ったけど本当は私が好きじゃあない。嫌いですらない。あいつは人とか動物とか、生きているものすべてがどうでもいい奴なんだ。ビョークは死んだ、あたしの肉親はここに誰もいない。もうどこにもいないんだ!」

このぎらぎらとした野性的な瞳の向こうに潜む少女の孤独にエンジュはずきりと胸が痛んだ。

「……ビョークは生きています」

上司を裏切ることになるが、唯一の肉親を頼りに遠くの大陸からやってきた子供に嘘をつくことができなかった。

「殺されたのはビョークでなくてクリュウのほうなんです。君にクリュウと名乗ったあの男がビョークです」

アリーは眉をひそめた。

「あの男があたしの父親だっていうの?」

「……はい。お望みならば、ビョークについて知っていることはお話しいたします」

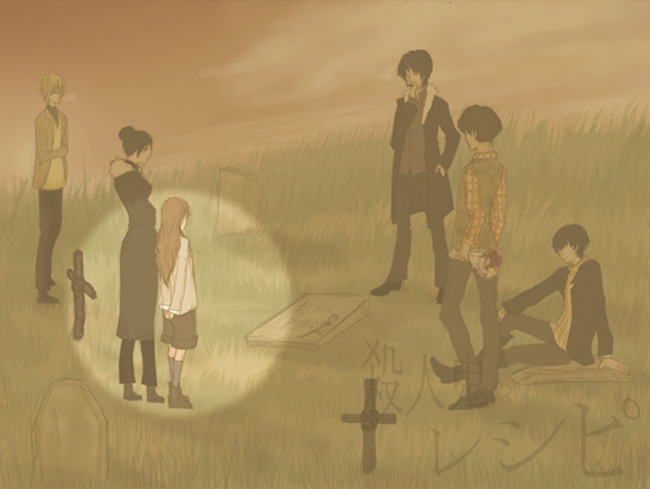

共同墓地の小高い丘の上に、黒く磨かれた石碑がある。アリーはその石碑を見下ろして、「なんて書いてあるの?」と聞いた。

「これが、クリュウの墓です。ビョークって名前が彫ってあるのは、彼がビョークの犯した殺人の犯人として、そのまま処理されたからです。ですから社会的にはクリュウは生きていることになっています」

「ビョークはどうして人を殺したの?」

「あまり理由なんてないんじゃないかな。彼はね、理性というものを否定している。感情というものも否定している。わざと辻褄の合わないことをする人で、そこに好き嫌いはないんだよ。彼が本当に好きなのは珈琲だけ」

「自分も好きじゃあないのかな?」

「何故恨まない」と言ったビョークの言葉を思い出し、エンジュはため息をついた。

「そうだろうね。それにひときわ女が嫌いなんじゃないかなって思う。強い女が嫌いで、弱い女はもっと嫌いで、自分より髪の長い女が気に食わなくて、自分より髪の短い女も気に食わなくて、自分と同じ髪の長さの女は更に気に食わないとか言っていたこともあるし。じゃあどんなならば気に入るんだと聞いたところ、頭を丸めていたら面白いかもしれないって。でも実際会ったらきっと笑って終わりだよ。それ以上好きになったりしやしない」

「お母さんのことは好きだったのかな?」

そのお母さんというのはビョークの母親か、それともマリイのことを言っているのか……そうアリーに聞こうとしたところで、階段をのぼってくる足音が聞こえた。

エンジュは反射的に丘の向こう側のうろにアリーを引きずりこんで身を潜めた。足音は先程自分達がいたあたりまで来るとぴたと止まり、暫し息を潜めていると声が聞こえた。

「よぉ、クリュウ……」

ビョークの声だった。エンジュはそっとうろから顔を出してビョークの顔を覗き見た。なんてことはない、いつもの通りの無表情である。

「うちには俺のガキと名乗る奴が来たよ。あとお前のお気に入りの外套なくしちまった。おまけにカエデとの賭けにも負けてさんざんだ」

賭けというのは昨日のあれのことだろう。

ビョークはこちらの気配に気づいていないようで続ける。

「カエデの奴、何を言い出すかと思ったら、誰でもいいから俺について真剣に向かってくる奴がいたら俺の勝ち、誰もいなかったらカエデの勝ち。負けたほうが言うことを聞く。エンジュの奴は自分を怒らせることができるかどうかの賭けだと思っていたようだがな……」

独白はまだ続いた。

「カエデの奴が言ってきた条件はこうだ。クリュウとして生きる――ビョークは死んだんだとさ。カエデが好きなのは今も昔もお前だよ。エンジュの奴もお前が好きだ。最初あいつが怒らなかったのにがっかりしたもんだが、よくよく考えたらあいつにはもう俺がクリュウなのかもしれねぇな。ビョークは死んだんだよ、俺のために怒ってくれる最後の一人が死んだときに……あー」

そこでビョークは目頭を押さえた。彼が泣くなんてことがあるのだろうかと思った矢先、アリーの姿がない。小声で呼んで辺りを見渡すと、うろから乗り出してビョークをじっと見ている。

「泣いているの? ビョーク」

幼い声に「ビョーク」と呼ばれて、ビョークは赤い目を上げた。

「……目にゴミが入ったんだ。出るはずのモンが出ないドライアイだからこそ困っているんだよ。わかったか、クソガキ」

「催涙スプレーだったら持っているよ。いる?」

「なんだって普通に目薬携帯せずに催涙ガスなんだ?」

「護身用にエンジュがくれたの」

「あーたしかに銃よか安全だわな。エンジュはどうした、はぐれたのか?」

「撒いたんだよ。催涙スプレー使う?」

「使うか!」

ここにいる、などと言われるのではないかと内心冷や冷やしたものだが、アリーは自分のことは隠してくれたようだ。

アリーはそのままビョークの隣まで歩いていくと座った。

「あたしのこと嫌い?」

「嫌いとか考えるほどまだ知らないんだけど」

「じゃあ自分のことは?」

「好きとか嫌いとか飛び越えて一生付き合わなきゃいかんだろう。自分は」

「女の人嫌い?」

「別に。好きってほどでもないけれど」

「あたしのお母さんを愛してた?」

「いいや」

考える間もなく答えは返ってきた。ようやく目のゴミがとれたらしく、ビョークは目を擦りながらぼんやりと遠くを見た。

「俺が知っている限りじゃ、マリイを愛していた奴なんて誰もいない。みんなあれを利用するために近くにいたんだ。俺もこんなあとになってあいつに利用されることがあるなんて思いもしなかったがな」

「お母さん、どういう人だったの?」

「聞くのなんてやめとけよ。親のことなんて知れば知るほど嫌いになるもんだ」

「親のこと嫌いだったの?」

「碌な親じゃあなかったね。だが俺の親も碌なもんじゃあなかったが、お前の父親よかマシだよ。せいぜいもう一人の優しくて上品な母親とやら想像しておけよ。そっちのほうがいいって」

その言葉にしばし黙り込んで、アリーは服の裾を捲った。腕はエンジュのいるところから見ても変色しているのがわかる。

「……こんな痣が全身にあるんだ。あたしは知る必要があるんだよ、死んだ母親の姿ってやつを」

「マリイは死んだのか?」

「すごくきれいだったけど、動かなかった。ガリレオは命を盗まれただけだって言ったけれど、血の腐ったような臭いがしてそれでわかったんだ」

ガリレオというのは例の泥棒のことだろう。

ビョークはため息をついた。

「色々と失うだけだぞ?」

「今欲しいのは失うこと」

言葉遊びが好きなあたりは自分と似ているなどとそんなどうでもいいことをビョークは思った。

ビョークの回想

生まれた時から「忘れる」ことが苦手だった。

一度覚えたことはあとからでも思い出すことができる。それをやらなくなったのは、随分歳を食って記憶に記憶が埋もれていくようになって何が重要で何が重要でないのかわからなくなった頃だ。

十歳のときに親父は二回目の離婚と三回目の結婚をして、俺の母親は憤死した。クリュウの母親は病死していた。

十七歳の暮れに親父が死んで、話にしか聞いたことのなかったクリュウと初めて会った。クリュウは親父の死に顔を一発だけ殴って「馬鹿野郎……」と呟いたっきり涙も出さなかったそうだ。

親父からの仕事の引継ぎが終わるまで、クリュウはしばらく忙しい日々が続いたから俺も何か手伝おうかと言ったところで、証券と一部の財産管理を任された。

そしてマリイに会った。

印象は別にどうってことのない、どこにでもいる普通の女だ。

何かが違うとするならば、結婚してさえいなければ今ごろ医者か学者かそんなもんになっていたんじゃないかって思うほど、優等生っぽかったところかね。

そう結婚、恋は神が創ったものだろうが結婚は悪魔が創ったに違いない。あれが世界中の男女の価値を必要以上に貶めて、軟弱なものに傾倒させている悪魔の策略のひとつじゃあないかって俺は思っている。

彼女は塾の講師をしていて、夫は宝石商を営んでいた。その経営がいよいよ焦げ付いたらしく、ポスカトの中でも富豪のひとつのうちへ金を借りにやってきたわけだ。

今まで金を投資してもらっていたところは、どこも小さな、それこそよぼよぼの婆さんがやっとの思いでこさえたような金を、まったく証券の厳しさも知らず甘言に弄じて投資させたようなものばかりだったようで、そういう人に金を少しでも返してやりたいから借りるんだとよ。俺は首を振ったね。

「マリイ=エリシエルさん、倒産した店が投資者に金を返さなきゃいけないって法律がポスカトにあるか? 投資ってぇのはリスクがある。その説明をちゃんと説明せずにやったのは悪いことかもしれねぇけど、十八のときから判断したことに責任をもつのがこの社会の常識だよ。だから倒産した社長夫人はそれらしく無理すんなってことだ」

「どうしても……お金を貸していただきたいんです」

「別にケチっているわけじゃあない。金を借りてくれる人がいたほうが懐に金を抱えているよりも儲かるのはたしかだ。だがこりゃあエリシエルさん、あなたのために言っているんだよ」

「わかりますが、どうしても金一四〇粒を貸していただきたいんです」

俺は貸すのに反対だったが、金を貸さなければ一日中でも居座りそうな勢いだったから仕方なく金五十粒だけを貸すことにした。

「いいか奥さん、五十粒だ。それ以上は貸さねぇ。もちろん他の場所からも借りたらだめだ」

マリイは「世の中も捨てたものじゃあない」と喜んで礼を言って帰ったが、俺は腑に落ちなかった。

高利を課していたわけではなかったが、借金はあっと言う間に金八十粒を超えた。これ以上増えると回収できる見込みがなくなると思った俺は部下を回収に行かせた。金は少しだけ戻ってきた。

「マリイさんの旦那はさぞかしいい人なんでしょうね」

そんなことを回収に行った部下は言った。

「他にも取り立てに来ていた債権者たちがいたんですが、『旦那様はいい人ですね。しかし奥さん、あなたはつまり負債を抱えた夫を残して自分は関係ないと、自分で金を稼ぐ力があるもんだからぬくぬくと生きていこうという魂胆ですか。そりゃあ奥さんは若いし、子供もいない。立て直すのは楽でしょうが旦那さんは可哀想ですね。旦那は神様のような人なのに』と、まるで奥さんは酷い方のように仰ってました。エリシエル夫人は私を含めた債権者すべてに等しくお金を投げつけてそのままぴしゃりとドアを閉めてしまわれましたよ」

この言葉がひっかかって数日意識しっぱなしだったんで、散歩がてらその「いい旦那」とやらがどんなものか俺は見に行ってみることにした。

たしかに朝早くから起きて堅実に仕事をして、道行く老人にも気配りしている人のいい男で、こいつが老人たちに金を投資させたっていうんだからそれは人徳か、それでなかったら余程このエリシエルという男は成功すると確信していたんだろうと思った。

ためしに近づいてみたんだ。

「エリシエルさん、ご夫人が借りたお金を回収しに来たんだがね」

「クリュウさんのところの人ですか。もう少し待っていただけませんか? 必ず返させますので」

「部下から聞いた話だと随分と大変そうじゃあねぇの? 人のいい旦那ってのも大変だが、その奥さんってのも大変だな」

「ええ。細君には悪いことをしたと思います。私はマリイと別れようと思うのです。そのうち仕事場にも取り立てがくるでしょう。そうしたらマリイも仕事にならないし、私も一人で食べていくことぐらいならなんとでもなるでしょうから」

この一見、人の良さそうな人間が謙虚に発言しているつもりの内容はあまりにも傲慢だと俺は感じた。

つまりこいつは金七十四粒の借金をマリイに背負わせたまま平気で消えるって言いやがったんだ。

こんな男のためになんでマリイは齷齪(あくせく)と金を稼いでは放出し、また稼いではの繰り返しをしているのだろう。この男が別れると言っているんだ、これ以上借金が増える前にそう伝えておいてやろうと余計な善意……そう、俺がいつも失敗するのはこの善意というやつのせいで、つまるところこの旦那のように「いい人」と言われる部類になりたいと思う馬鹿馬鹿しい願望のために失敗は募っていく。

俺がマリイにこのことを伝えに行くと彼女はかなり憤った。それこそ自分の母親のようにそのまま憤死してしまうんじゃないかってほどの勢いで。

「あんたみたいな二十にもなっていない青二才に指示されるようなことじゃあないわ!」

「まあたしかに、そうだわな」

「女には女の自尊心ってものがあるんです。あたしの味方のような言い草だけれどもあなたの目はいつでもあたしを馬鹿にしているわ。女そのものを馬鹿にしているんですよ!」

「仰るとおり。あんたの旦那のようにいい人と呼ばれる人種じゃあないよ、俺は」

「あの男がいい人と人は言うでしょうよ! だけれどもね、あの男はいい人なんじゃあなくてただの自惚れ屋なのよ。自分の善意と人柄に凡ての人間は屈服すると思っているんだから! その傲慢の罪といったら、七つの大罪の一つじゃあありませんか。傲慢は罪だわ!」

より滑舌になっていくマリイの甲高い声が頭に響くもんだから俺は耳栓を探したが、生憎と持ち合わせていなかった。

だから黙らせるために俺は捲し立てた。

「結婚する男ほど惨めなもんはねぇと思っていたけれど、結婚する女ってのはもっと惨めなもんだな。女の悲しい宿命は自分の実力云々でなしに結婚した夫によって人生が決まることとはよく言ったものだ。先程あんたは俺のことを女性蔑視だと言ったが、その近代思想的フェミニストな旦那に魅せられてあんたは結婚したんだ。その結果がどうだとかは言わないが、あんたは旦那のことを貶していいのは自分だけだと思っている。それはまだ滑稽なことにも旦那のことを愛しているからだろう。この愛というやつの名を振りかざしてあらゆる愚考と痴態の数々を美徳と言えるのだから人間というものはつくづく恐ろしいものだよ。その人のいい旦那に尽くしている賢い奥さんのつもりらしいがあんたは随分と馬鹿だね。まだ愛だの男女平等だのがあると信じていやがるんだから」

そこまで言いきってやったところでマリイは初めて涙を流した。おそらく人前で涙を流すことなんてプライドが許さないだろう女がだ。

「……辛いならやめれば?」

「辛いんじゃないわ。出すものが何もなくなったから涙が出たのよ!」

俺はもう付き合うのにうんざりしていた。

何か回収しなきゃ示しはつかないが、こいつはもう何も持っていないんだ。結局マリイの最後の財産である己自身とやらを頂戴するだけにした。

クリュウには回収して帰る途中に転んで溝に金を落としたと無理矢理説明したが、少し怪しんだだけでそのまま何も言わなかった。

マリイはそのあと離婚して、アルカロイドに行ったっきり行方知れずだ。

「マリイについて知っているのはこれだけだ」

長い説明が終わる頃には陽は傾いていた。逢魔ヶ刻の闇の中になお濃い影法師が二つ落ちている。

アリーは説明を聞いてぽつりとこう言った。

「ビョークはあたしの親じゃあないかもしれないけれど、他人じゃないだろうね」

「……そうだろうな。俺もお前が他人って気がしない」

どちらも失うのが早すぎたのだ。

しかしビョークもアリーも知っていた。このような人が自分たちだけかと言われたら、たくさんいるということを。

ビョークは父親になることはなかったが、アリーの後見人になった。

一階のカフェは貸し切られて部下たちが歓迎のパーティーを夜通しやっていた。溜まった書類を片付けるべく執務室に篭りっきりのビョークの耳にも浮かれた声が聞こえてくる。

「ビョーク、珈琲を入れてきました」

扉を開けたのはいつもの新人ではなく、エンジュだった。自分もここで飲むつもりらしく、カップを二つ持ってきている。

「豆の種類は?」

「ブレンドです」

「ミルクの温度は?」

「もう混ぜたのでわかりません」

「カップ……」

「ビョークのやつならアリーが使っているんで、紙コップです」

「あっそう」

穴だらけで怒りも湧いてこなかった。

「あのですね、ビョーク……」

「ん?」

紙コップを渡しながらエンジュが何か言おうとした。

「なんだよ?」

「別にビョークのことをクリュウだと思っているわけじゃあないんです。これからそうなってほしいと思っているわけでもありません」

「……そうか」

「カエデさんがそう言ったのも、今のあなたがあまりにも中途半端な存在だからです。昔のあなたほどの放埓さもクリュウほどの情緒も今のあなたには足りない」

「たしかにな」

「昔ビョークは『自分は人間の器では計り知れない無機物的なものになりたい』と仰っていましたが、一見およそ人間らしい感情や理性を持っていない人間だって自分の無茶苦茶な法則に従って傷つく時があっていいんだと思います。なんですか泣けないことくらい、兎だって涙は出やしませんけど万人に愛されているじゃあないですか。軟弱なものに傾倒しないでください」

兎そのものが軟弱なものではないかとビョークは思ったが、それよりこの前の話をエンジュはどこで聞いていたんだろうと考えつつ珈琲を飲んだ。口をつけると温度もミルクの加減も丁度いい。種類なんぞにこだわらなくても本当に美味しい珈琲というのは人の心がこもっているものである。

扉がノックもせずに開いた。

「ビョーク! カエデのおばちゃんが面白いこと教えてくれた」

アリーである。昨日てきとうに買ってきたものではなく、ちゃんと仕立ててもらった服だ。

「ビョークの下の名前ってポスカトなんだって?」

「…………」

観光街ポスカトの大富豪の手が止まった瞬間である。アリーはまだ自分が得たばかりの知識を喋りつづけた。

「初代がポスカトで次がポスカト二世、その次がポスカト・ポスカトでその次がポスカト・ポスカト・ポスカト…ポスカトを増やすごとに温泉が湧いたことから栄えるようにと伝統となったんだけれど、先々代の十五代目ポスカトが自分のフルネームを書く度に腱鞘炎になることから『ポスカト×15』と書くようになって、そのアホらしさから自分の息子には普通にクリュウとビョークって名づけたところ源泉は一つも湧かなくなったって……そんな間抜けな話、本当?」

「カエデか! またカエデが俺の名前で遊んでいたのか?」

「ねぇ本当なの?」

「嘘だ。だから十秒以内に忘れるんだ。わかったな?」

立ち上がった瞬間またノックもせずに扉が開いた。今度はカエデである。

「ビョーク、あんたのチャラついたコートだけど……なぜかポスカトの郊外でクリーニングに出してあるってさ。今から誰か取りに行かせようと思うんだけど……」

「お前がパシってこい、余計なホラ吹き込んだ奴は寒空の下パシリだ!」

「エンジュ、なんでポスカト十七世が怒っているの?」

「たぶんそのポスカ……っぎゃー!」

ポスカトと言おうとしたところでビョークに膝の上に珈琲をこぼされてエンジュは叫んだ。

そのままポスカト十七世の怒りが静まるまで誰も触れてはいけないとカエデとアリーを連れ出して逃げ出す。

椅子に座り直してビョークは呟いた。

「誰か、部下どもから俺の名前を消せる奴はいないものか……」

そんな奴がいたら便利なのに、と。